Doch was passiert, wenn der Ausbildungslohn kaum für die Miete reicht? Wenn das Kindergeld eingestellt wird und die Eltern finanziell nicht unterstützen können? Wenn die Zukunft an der Frage zu scheitern droht, ob man sich den nächsten Einkauf leisten kann?

Wenn Träume am Kontostand scheitern

Ein junger Mann beginnt voller Ehrgeiz eine Ausbildung zum Mechatroniker. Die Werkstatt gefällt ihm, die Kollegen sind nett, die Inhalte spannend. Doch die Berufsschule ist weit entfernt – eine eigene Wohnung wird nötig. Die Vergütung? 750 Euro im Monat. So wird die Wohnungssuche zur Zerreißprobe. Nach Miete, Fahrtkosten und Lebensmitteln bleibt kaum etwas übrig. Kinobesuch? Fehlanzeige. Bücher für die Schule? Nur mit knapper Not. Die finanzielle Not beginnt leise, schleichend – doch sie nagt. Solche Geschichten sind keine Ausnahmen. Sie spiegeln den Alltag vieler junger Menschen, die ihre Zukunft selbst gestalten wollen, aber dabei auf ein brüchiges Fundament treten. Sozialleistungen sollen hier helfen, stützen, entlasten. Doch nicht selten fühlen sich die Wege dorthin wie ein Labyrinth an.System voller Möglichkeiten

Deutschland bietet ein breites Netz an staatlicher Unterstützung – zumindest auf dem Papier. Wer sich durch die Gesetze und Förderkriterien kämpft, kann wichtige Leistungen beantragen. Die wichtigsten Sozialleistungen für junge Erwachsene im Überblick:- BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) Für Schüler und Studenten, die keinen finanziellen Rückhalt von den Eltern erhalten können. Der Antrag ist komplex, aber lohnenswert. Die Hälfte des BAföG wird als Zuschuss gewährt, die andere Hälfte muss später zinsfrei zurückgezahlt werden. Wer auszieht, erhält zudem mehr Geld.

- Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) Für Azubis, deren Ausbildungsvergütung nicht reicht – etwa wegen einer eigenen Wohnung. Die Förderung wird abhängig vom Einkommen der Eltern, der Mietkosten und der Ausbildungsstätte berechnet.

- Wohngeld Wenn weder BAföG noch BAB greift oder zu wenig ist, kann ein Antrag auf Wohngeld Besonders Azubis, die keine BAB bekommen, haben hier eine Chance – auch Studierende unter bestimmten Bedingungen.

- Bürgergeld (ehemals ALG II) In Notlagen – etwa bei Ausbildungsabbruch oder Phasen der Orientierung – steht jungen Erwachsenen unter 25 Bürgergeld Wichtig: Wer noch bei den Eltern wohnt, erhält nur eingeschränkte Leistungen. Ein Auszug muss vorher genehmigt werden, sonst kann es zu Kürzungen kommen.

- Kindergeld & Kinderzuschlag Das Kindergeld fließt bis zum 25. Lebensjahr – sofern eine Schul- oder Berufsausbildung vorliegt. Wer wenig verdient, kann zusätzlich den Kinderzuschlag beantragen. Wichtig ist, dass die Eltern diesen Anspruch geltend machen.

- Hilfen zur Verselbstständigung (über das Jugendamt) Für junge Erwachsene, die aus schwierigen Familienverhältnissen stammen – etwa aus Pflegefamilien, stationären Einrichtungen oder problematischen Elternhäusern – können zusätzliche Hilfen bereitgestellt werden. Dazu zählen Betreutes Wohnen, Begleitung durch Sozialpädagogen oder finanzielle Unterstützungen beim Übergang in die Eigenständigkeit.

Hilfe, die nicht bei jedem ankommt

Trotz des umfangreichen Angebots greifen viele junge Erwachsene nicht auf diese Leistungen zurück. Warum? Die Gründe sind vielfältig. Manche wissen schlichtweg nicht, was ihnen zusteht. Andere empfinden Scham – als würde ein Antrag auf Unterstützung bedeuten, versagt zu haben. Und wieder andere fühlen sich durch die bürokratischen Anforderungen schlicht überfordert. Wer schon einmal versucht hat, ein BAföG-Formular auszufüllen, weiß: Es braucht Geduld, einen Taschenrechner – und nicht selten juristische Grundkenntnisse. Die Sprache ist sperrig, die Nachweispflicht umfassend, die Prozesse intransparent. Besonders junge Menschen ohne elterliche Hilfe stehen dabei schnell auf verlorenem Posten. Ein BAföG-Rechner kann hier zumindest eine erste Orientierung bieten: Er zeigt, ob und in welcher Höhe ein Anspruch bestehen könnte – ganz ohne komplizierte Formulare oder Vorwissen.Zwischen Stärke und Stigma

Sozialleistungen sollten ein Sprungbrett sein, kein Stolperstein. Doch in der Realität empfinden viele Antragsteller das System nicht als helfende Hand, sondern als Prüfung. Wer sich Unterstützung holt, muss oft beweisen, dass er wirklich bedürftig ist – manchmal bis ins Private hinein. Kontoauszüge, Mietverträge, Erklärung der Eltern. Vertrauen sieht anders aus. Dabei ist es keine Schwäche, Hilfe anzunehmen. Im Gegenteil: Es zeugt von Stärke, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen – mit klarem Blick und dem Mut, nicht alles allein schaffen zu müssen. Ein funktionierendes System müsste junge Menschen ermutigen, nicht abschrecken. Unterstützen, nicht bevormunden. Informieren, nicht überfordern. Denn nur so wird aus kurzfristiger Hilfe langfristige Selbstständigkeit. Die Stigmatisierung beim Bürgergeld jedoch steht diesem Ziel im Weg: Wenn Bedürftigkeit gleichgesetzt wird mit persönlichem Versagen, verliert das Hilfssystem seine Wirksamkeit. Wer sich schämen muss, Unterstützung zu beantragen, wird sie womöglich gar nicht erst in Anspruch nehmen – mit weitreichenden Folgen für Integration, Bildung und Chancengleichheit.Was sich ändern müsste

Damit Sozialleistungen wirklich das tun, was sie versprechen, braucht es mehr als nur Fördermittel. Es braucht Aufklärung – früh, verständlich und präsent. Warum nicht schon in der Schule einen Sozialführerschein anbieten? Einen Workshop, in dem erklärt wird, wie man BAföG beantragt, welche Rechte man hat, was bei Mietverträgen zu beachten ist? Und es braucht digitale Angebote, die nicht nach Amtsdeutsch klingen, sondern auf Augenhöhe kommunizieren. Apps, die informieren, Schritt-für-Schritt begleiten, mit Chatfunktionen und Video-Tutorials. Auch das soziale Umfeld spielt eine Rolle. Lehrer, Ausbilder, Berufsberater – sie könnten sensibilisieren, Mut machen, begleiten. Denn manchmal reicht ein einziger Satz, um den Unterschied zu machen: „Du bist nicht allein. Und du hast ein Recht auf Unterstützung.“ Der Weg ins Erwachsenenleben ist aufregend – aber auch voller Unsicherheiten. Sozialleistungen können jungen Menschen in dieser Phase den Rücken stärken, Perspektiven eröffnen, Träume möglich machen. Doch nur, wenn sie erreichbar sind. Wenn sie nicht als Hürde, sondern als Chance wahrgenommen werden. Die Frage ist also nicht, ob Unterstützung nötig ist – sondern wie sie gestaltet sein muss, damit sie junge Menschen tatsächlich erreicht. Denn wer aufbricht, braucht nicht nur Mut – sondern auch jemanden, der mit offenen Armen empfängt, wenn der Wind stärker weht als gedacht.Was passiert, wenn alles, was war, nicht mehr ist? Man beginnt – Schritt für Schritt – sich selbst und das eigene Leben neu zu sortieren. Und dabei spielen Sozialleistungen eine zentrale Rolle. Sie sind weit mehr als finanzielle Unterstützung. Richtig eingesetzt, können sie zum Antrieb werden, zur Brücke in ein neues Kapitel.

Zwischen Stillstand und Aufbruch

Nach einer Kündigung ist es menschlich, sich zunächst überfordert zu fühlen. Die plötzliche Leere im Tagesablauf, die Angst vor der Zukunft, das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren – all das ist real. Doch je früher man aktiv wird, desto eher kehrt Struktur zurück. Der erste Schritt nach einer Kündigung ist die Meldung bei der Agentur für Arbeit. Idealerweise noch am Tag der Kündigung oder spätestens drei Tage danach. Dieser Schritt wirkt auf viele einschüchternd. Die Behörde wird oft mit Bürokratie und langen Wartezeiten assoziiert. Doch wer einmal den ersten Termin hinter sich gebracht hat, merkt schnell: Hier geht es nicht nur um Formulare, sondern auch um Menschen, die begleiten, beraten und manchmal sogar neue Horizonte eröffnen.Welche Leistungen stehen mir zu?

Was viele nicht wissen: Der Sozialstaat bietet ein weitverzweigtes Netz an Hilfen, das über das Arbeitslosengeld hinausgeht. Doch diese Angebote wollen entdeckt und genutzt werden. Gerade in einer Phase, in der vieles ungewiss ist, kann der Zugang zu diesen Hilfen Stabilität und neue Möglichkeiten schaffen. Überblick über zentrale Sozialleistungen:- Arbeitslosengeld I (ALG I): Für alle, die zuvor sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Die Höhe richtet sich nach dem vorherigen Einkommen. Anspruch besteht in der Regel für bis zu 12 Monate (bei Älteren bis zu 24 Monate).

- Bürgergeld: Für Menschen, die keinen Anspruch auf ALG I haben oder zusätzlich Unterstützung benötigen. Hier geht es nicht nur um die Grundsicherung des Lebensunterhalts, sondern auch um Förderung, Weiterbildung und Integrationshilfen.

- Wohngeld: Wer ein geringes Einkommen hat – auch mit Job – kann einen Zuschuss zur Miete Wichtig: Wohngeld muss separat beantragt werden und wird unabhängig vom Bürgergeld geprüft.

- Kinderzuschlag: Für Eltern, deren Einkommen für sich selbst reicht, aber nicht vollständig für ihre Kinder – eine wertvolle Entlastung.

- Bildungs- und Teilhabepaket: Ermöglicht Kindern aus einkommensschwachen Familien u.a. Musikunterricht, Schulmaterial, Klassenfahrten oder Vereinsmitgliedschaften.

Vom Krisenmodus zur Perspektive

Ein Irrtum hält sich hartnäckig. Wer Sozialleistungen beantragt, habe versagt. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Der Antrag auf Unterstützung ist oft ein Akt von Verantwortung – gegenüber sich selbst, der Familie und der Zukunft. Niemand muss sich dafür schämen. Wer stürzt, darf sich Hilfe holen, um wieder aufzustehen. Was viele überrascht: Sozialleistungen können nicht nur überbrücken, sondern auch aktiv fördern. Die Jobcenter bieten inzwischen eine Vielzahl an Weiterbildungsangebote und diverse Programme an, die echte Chancen eröffnen. Dazu gehören:- Umschulungen und Weiterbildungen, etwa in Pflegeberufen, IT, Logistik oder Handwerk

- Gründungszuschüsse für Menschen, die sich selbstständig machen möchten

- Coaching-Angebote zur beruflichen Neuorientierung oder psychologischen Stabilisierung

- Förderung von Teilzeitmodellen, insbesondere für Alleinerziehende

Persönliche Geschichten, die Mut machen

Hinter jedem Antrag steht eine Geschichte. Manchmal tragisch, manchmal leise, manchmal voller Trotz. Und oft mit überraschendem Ausgang. Da ist etwa der Mann, der nach zwanzig Jahren im Schichtbetrieb gekündigt wurde. Erst fühlte er sich wie entsorgt. Dann besuchte er eine Maßnahme zum Thema „berufliche Neuorientierung“. Heute arbeitet er als Fahrlehrer – mit geregelten Arbeitszeiten und einem Lächeln im Gesicht. Oder die junge Frau, die nach der Geburt ihres zweiten Kindes nicht mehr in ihren alten Job zurückkehren konnte. Stattdessen absolvierte sie mit Unterstützung des Jobcenters eine Online-Weiterbildung zur Steuerfachangestellten – und fand kurze Zeit später eine Stelle in einem familienfreundlichen Betrieb. Diese Beispiele zeigen: Der Weg ist möglich. Nicht immer leicht, nicht immer geradlinig. Aber lohnenswert.Neuanfang beginnt mit einem Schritt

Sozialleistungen, wie das Bürgergeld, sind keine Almosen. Sie sind ein Recht – und für viele Menschen in schwierigen Phasen das entscheidende Werkzeug, um nicht zu verharren, sondern weiterzugehen. Sie ermöglichen es, die Zeit nach der Kündigung nicht nur als Übergangszeit zu sehen, sondern als Gelegenheit zur Reflexion, zum Wachstum und zum Neubeginn. Wer Unterstützung annimmt, beweist nicht Schwäche, sondern Mut zur Veränderung. Und wer sich traut, neue Wege zu gehen, findet oft mehr, als er erwartet: Selbstvertrauen, Stabilität – und vielleicht sogar eine Berufung, die lange unter der Oberfläche geschlummert hat. Denn manchmal ist ein Antrag nicht das Ende einer Geschichte, sondern das leise Öffnen einer Tür. Dahinter liegt kein Mangel – sondern die Möglichkeit auf mehr.Die Gründe für die dramatische Lage sind vielschichtig. Wohnraum ist knapp, insbesondere in Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg. Neubauprojekte konzentrieren sich häufig auf hochpreisige Segmente, während günstige Mietwohnungen zur Mangelware werden. Gleichzeitig konkurrieren immer mehr Menschen um immer weniger bezahlbare Angebote.

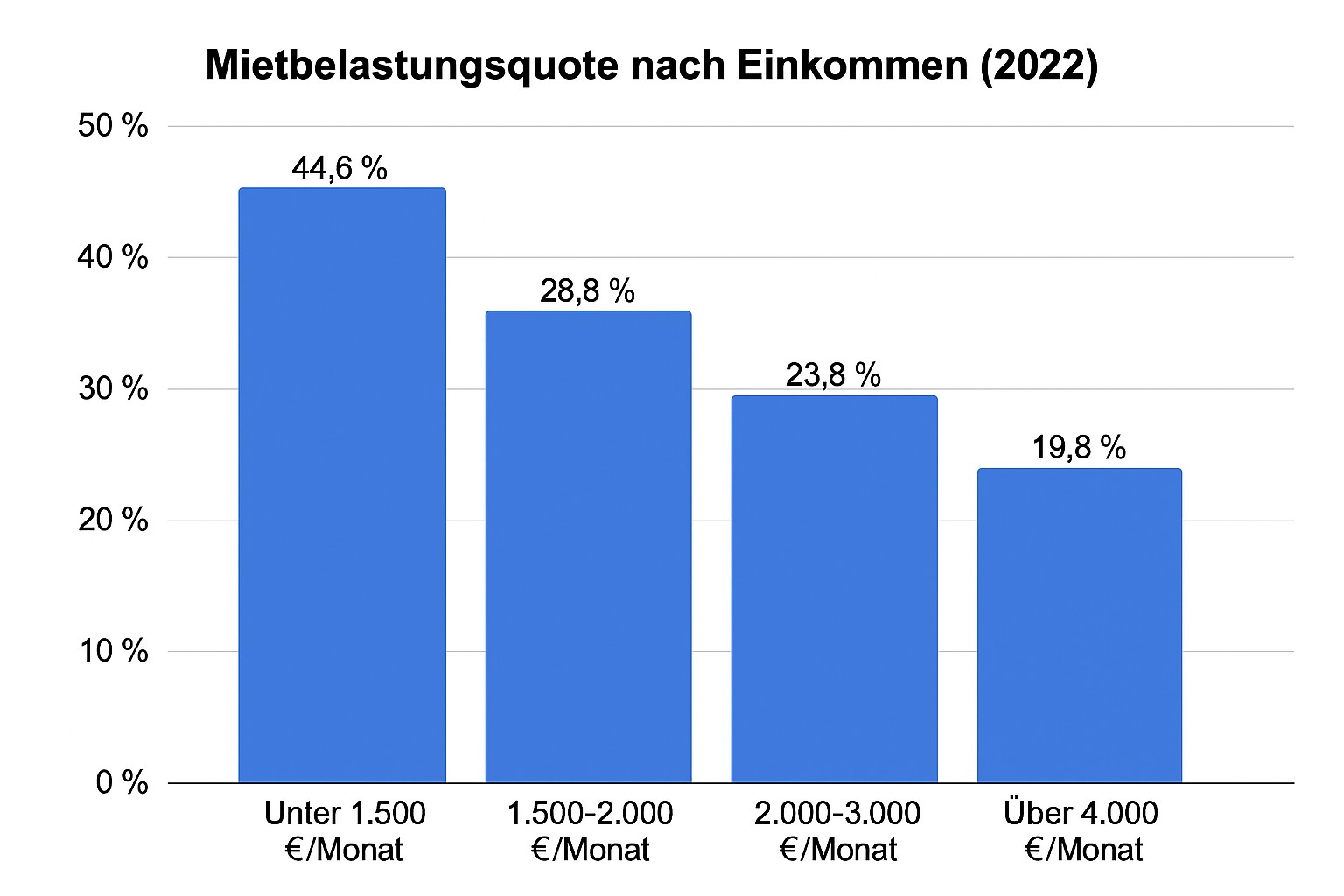

Besonders drastisch zeigt sich die Entwicklung bei der Mietbelastung privater Haushalte. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2023 zahlten im Jahr 2022 mehr als 50 % der Mieterhaushalte in Deutschland über 30 % ihres Einkommens für die Bruttokaltmiete – eine Schwelle, die allgemein als kritischer Wert für finanzielle Überbelastung gilt. Im unteren Einkommensquintil steigt die Belastung sogar auf knapp 45 %, insbesondere in den Metropolregionen. Die Folge: Wer wenig verdient, hat kaum eine Chance auf adäquaten Wohnraum – selbst dann, wenn er oder sie finanziell zuverlässig ist.

Diskriminierung durch Standards

Insbesondere Menschen mit Sozialleistungsbezug erleben täglich, wie starr und abweisend der Wohnungsmarkt reagiert. Obwohl die Miete regelmäßig vom Jobcenter übernommen wird und somit eigentlich als gesichert gilt, gilt das Stigma gegenüber Sozialleistungsbezug in vielen Köpfen weiterhin als Ausschlusskriterium. Hinzu kommen formale Anforderungen wie die Mieterselbstauskunft, die unvollständige oder negative Einträge sofort entlarvt. Vermieter entscheiden oft nicht aufgrund von persönlichen Eindrücken, sondern anhand von Zahlen und Formularen. Die Realität dieser Praxis bleibt oft unsichtbar. Menschen, die über Monate hinweg verzweifelt versuchen, eine Wohnung zu finden, und dabei immer wieder mit den gleichen Ablehnungen konfrontiert werden. Das Gefühl der Ausgrenzung verstärkt sich, je länger die Suche dauert. Die psychischen Belastungen steigen – insbesondere bei Familien mit Kindern oder Alleinerziehenden, deren Alltag ohnehin mit hohen Anforderungen verbunden ist. Oft kommen finanzielle Probleme und Schulden hinzu, die die Situation weiter verschärfen. Der Verlust einer Wohnung, das Leben in Notunterkünften oder der dauerhafte Verbleib in beengten Wohnverhältnissen hinterlassen tiefe Spuren. Die Wohnungsfrage wird zur sozialen Frage, zur Frage nach Stabilität, Gesundheit und gesellschaftlicher Teilhabe.Wege zur Wohnung trotz Schufa

Auch wenn ein negativer Schufa-Eintrag oder der Bezug von Sozialleistungen die Wohnungssuche erschweren, gibt es dennoch Wege, eine Wohnung trotz Schufa zu finden. Zwar ist der Weg steiniger, doch mit Ausdauer, Offenheit und den richtigen Strategien lassen sich auch unter schwierigen Voraussetzungen passende Mietobjekte finden. Mögliche Ansätze sind:- Alternative Bonitätsnachweise einreichen: Statt sich allein auf die Schufa-Auskunft zu verlassen, kann ein vollständig geführter Kontoauszug der letzten sechs bis zwölf Monate eine verlässliche Zahlungsfähigkeit dokumentieren. Auch eine Mietzahlungsbestätigung des aktuellen Vermieters oder eine Übernahmegarantie durch das Jobcenter kann das Vertrauen stärken.

- Bürgschaften anbieten: Neben der klassischen Bürgschaft durch Angehörige oder enge Bekannte, die für Vermieter oft eine verlässliche Sicherheit darstellen, gewinnt auch die Mietkautionsbürgschaft zunehmend an Bedeutung. Diese Form der Bürgschaft ermöglicht es Mietern, die sonst hohe Kautionssumme nicht sofort aufbringen könnten, dennoch eine solide Absicherung für den Vermieter zu bieten – und zwar ohne die finanzielle Belastung einer Barkaution.

- Bei privaten Vermietern ansetzen: Während große Wohnungsbaugesellschaften häufig nach starren Kriterien entscheiden, zeigen sich private Vermieter oftmals offener für individuelle Gespräche. Hier zählt der persönliche Eindruck mehr als die Bonitätsauskunft. Kontakte über Kleinanzeigen, lokale Aushänge oder soziale Netzwerke können zu weniger reglementierten Mietangeboten führen.

- Sozialberatung in Anspruch nehmen: Verschiedene Organisationen und Beratungsstellen helfen bei der Wohnungssuche und bieten Unterstützung im Umgang mit Behörden oder bei der Erstellung der benötigten Unterlagen. Auch können sie in Einzelfällen bei der Vermittlung helfen oder auf wohnungspolitische Netzwerke zurückgreifen.

Folgen der Wohnungsnot

Die Wohnungsnot ist längst keine Randerscheinung mehr. Sie betrifft nicht nur Obdachlose oder akute Härtefälle, sondern erreicht zunehmend die sogenannte untere Mittelschicht. Menschen mit geregeltem Alltag, mit Verpflichtungen, mit Plänen. Der Verlust der Wohnung bedeutet für sie mehr als den Verlust eines Raumes – er bedeutet den Verlust von Stabilität, von Routine, von Privatsphäre. Wer auf Sofas von Freunden übernachtet, mit Kindern in Notunterkünften lebt oder monatelang in Übergangswohnungen verharrt, verliert nicht nur Zeit, sondern oft auch das Vertrauen in staatliche und gesellschaftliche Strukturen. Hier wird mittlerweile der Zuschuss von Wohngeld immer wichtiger. Er bietet vielen Betroffenen eine dringend benötigte finanzielle Entlastung, um den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu ermöglichen und drohender Obdachlosigkeit vorzubeugen. Wohngeld kann somit ein entscheidender Faktor sein, um den sozialen Abstieg abzufedern und Perspektiven für ein stabileres Leben zu schaffen. Langfristig führt diese Entwicklung zu einer tiefen sozialen Spaltung. Wer keinen Wohnraum findet, hat auch kaum Zugang zu Bildung, Beruf oder Gesundheit – denn ohne festen Wohnsitz gerät das gesamte Leben aus dem Gleichgewicht. Die Entwurzelung betrifft dabei nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Familien, deren Kinder in einem Klima der Unsicherheit aufwachsen.Wohnen ist ein Grundrecht – kein Luxus

Die gesellschaftliche Aufgabe liegt auf der Hand: Wohnen darf kein Luxusgut sein, das man sich erst verdienen muss. Es muss als das verstanden werden, was es ist – ein fundamentales Bedürfnis, eine Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Die politische Verantwortung reicht von der Förderung sozialen Wohnungsbaus über den Ausbau von Mieterrechten bis hin zu aktiver Diskriminierungsbekämpfung im Wohnungsmarkt. Doch auch abseits politischer Maßnahmen ist ein Wandel der Perspektive notwendig: Wer sich in schwierigen finanziellen Lagen befindet, sollte nicht stigmatisiert, sondern unterstützt werden. Menschen mit Schufa-Einträgen oder Leistungsbezug sind keine unzuverlässigen Mieter per se. Viele von ihnen zahlen pünktlich, pflegen die Wohnung und sind engagierte Nachbarn. Was ihnen fehlt, ist nicht der Wille zur Ordnung – sondern die Gelegenheit, sie unter Beweis zu stellen. Ein gerechter Wohnungsmarkt erkennt das an. Und schafft Räume, in denen Hoffnung mehr zählt als Bonitätswerte.Weitere News aus Juni 2025

Montag, 30. Juni 2025 Sozialleistungen für junge Erwachsene

Mittwoch, 25. Juni 2025 Vom Antrag zum Neuanfang

Freitag, 20. Juni 2025 Wohnungssuche als soziale Zerreißprobe

Dienstag, 17. Juni 2025 Wenn Hilfe zur Hürde wird

Freitag, 13. Juni 2025 Arbeiten trotz Bürgergeld

Mittwoch, 4. Juni 2025 Sozialleistungen in der Krise