Doch was passiert, wenn der Ausbildungslohn kaum für die Miete reicht? Wenn das Kindergeld eingestellt wird und die Eltern finanziell nicht unterstützen können? Wenn die Zukunft an der Frage zu scheitern droht, ob man sich den nächsten Einkauf leisten kann?

Wenn Träume am Kontostand scheitern

Ein junger Mann beginnt voller Ehrgeiz eine Ausbildung zum Mechatroniker. Die Werkstatt gefällt ihm, die Kollegen sind nett, die Inhalte spannend. Doch die Berufsschule ist weit entfernt – eine eigene Wohnung wird nötig. Die Vergütung? 750 Euro im Monat. So wird die Wohnungssuche zur Zerreißprobe. Nach Miete, Fahrtkosten und Lebensmitteln bleibt kaum etwas übrig. Kinobesuch? Fehlanzeige. Bücher für die Schule? Nur mit knapper Not. Die finanzielle Not beginnt leise, schleichend – doch sie nagt. Solche Geschichten sind keine Ausnahmen. Sie spiegeln den Alltag vieler junger Menschen, die ihre Zukunft selbst gestalten wollen, aber dabei auf ein brüchiges Fundament treten. Sozialleistungen sollen hier helfen, stützen, entlasten. Doch nicht selten fühlen sich die Wege dorthin wie ein Labyrinth an.System voller Möglichkeiten

Deutschland bietet ein breites Netz an staatlicher Unterstützung – zumindest auf dem Papier. Wer sich durch die Gesetze und Förderkriterien kämpft, kann wichtige Leistungen beantragen. Die wichtigsten Sozialleistungen für junge Erwachsene im Überblick:- BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) Für Schüler und Studenten, die keinen finanziellen Rückhalt von den Eltern erhalten können. Der Antrag ist komplex, aber lohnenswert. Die Hälfte des BAföG wird als Zuschuss gewährt, die andere Hälfte muss später zinsfrei zurückgezahlt werden. Wer auszieht, erhält zudem mehr Geld.

- Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) Für Azubis, deren Ausbildungsvergütung nicht reicht – etwa wegen einer eigenen Wohnung. Die Förderung wird abhängig vom Einkommen der Eltern, der Mietkosten und der Ausbildungsstätte berechnet.

- Wohngeld Wenn weder BAföG noch BAB greift oder zu wenig ist, kann ein Antrag auf Wohngeld Besonders Azubis, die keine BAB bekommen, haben hier eine Chance – auch Studierende unter bestimmten Bedingungen.

- Bürgergeld (ehemals ALG II) In Notlagen – etwa bei Ausbildungsabbruch oder Phasen der Orientierung – steht jungen Erwachsenen unter 25 Bürgergeld Wichtig: Wer noch bei den Eltern wohnt, erhält nur eingeschränkte Leistungen. Ein Auszug muss vorher genehmigt werden, sonst kann es zu Kürzungen kommen.

- Kindergeld & Kinderzuschlag Das Kindergeld fließt bis zum 25. Lebensjahr – sofern eine Schul- oder Berufsausbildung vorliegt. Wer wenig verdient, kann zusätzlich den Kinderzuschlag beantragen. Wichtig ist, dass die Eltern diesen Anspruch geltend machen.

- Hilfen zur Verselbstständigung (über das Jugendamt) Für junge Erwachsene, die aus schwierigen Familienverhältnissen stammen – etwa aus Pflegefamilien, stationären Einrichtungen oder problematischen Elternhäusern – können zusätzliche Hilfen bereitgestellt werden. Dazu zählen Betreutes Wohnen, Begleitung durch Sozialpädagogen oder finanzielle Unterstützungen beim Übergang in die Eigenständigkeit.

Hilfe, die nicht bei jedem ankommt

Trotz des umfangreichen Angebots greifen viele junge Erwachsene nicht auf diese Leistungen zurück. Warum? Die Gründe sind vielfältig. Manche wissen schlichtweg nicht, was ihnen zusteht. Andere empfinden Scham – als würde ein Antrag auf Unterstützung bedeuten, versagt zu haben. Und wieder andere fühlen sich durch die bürokratischen Anforderungen schlicht überfordert. Wer schon einmal versucht hat, ein BAföG-Formular auszufüllen, weiß: Es braucht Geduld, einen Taschenrechner – und nicht selten juristische Grundkenntnisse. Die Sprache ist sperrig, die Nachweispflicht umfassend, die Prozesse intransparent. Besonders junge Menschen ohne elterliche Hilfe stehen dabei schnell auf verlorenem Posten. Ein BAföG-Rechner kann hier zumindest eine erste Orientierung bieten: Er zeigt, ob und in welcher Höhe ein Anspruch bestehen könnte – ganz ohne komplizierte Formulare oder Vorwissen.Zwischen Stärke und Stigma

Sozialleistungen sollten ein Sprungbrett sein, kein Stolperstein. Doch in der Realität empfinden viele Antragsteller das System nicht als helfende Hand, sondern als Prüfung. Wer sich Unterstützung holt, muss oft beweisen, dass er wirklich bedürftig ist – manchmal bis ins Private hinein. Kontoauszüge, Mietverträge, Erklärung der Eltern. Vertrauen sieht anders aus. Dabei ist es keine Schwäche, Hilfe anzunehmen. Im Gegenteil: Es zeugt von Stärke, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen – mit klarem Blick und dem Mut, nicht alles allein schaffen zu müssen. Ein funktionierendes System müsste junge Menschen ermutigen, nicht abschrecken. Unterstützen, nicht bevormunden. Informieren, nicht überfordern. Denn nur so wird aus kurzfristiger Hilfe langfristige Selbstständigkeit. Die Stigmatisierung beim Bürgergeld jedoch steht diesem Ziel im Weg: Wenn Bedürftigkeit gleichgesetzt wird mit persönlichem Versagen, verliert das Hilfssystem seine Wirksamkeit. Wer sich schämen muss, Unterstützung zu beantragen, wird sie womöglich gar nicht erst in Anspruch nehmen – mit weitreichenden Folgen für Integration, Bildung und Chancengleichheit.Was sich ändern müsste

Damit Sozialleistungen wirklich das tun, was sie versprechen, braucht es mehr als nur Fördermittel. Es braucht Aufklärung – früh, verständlich und präsent. Warum nicht schon in der Schule einen Sozialführerschein anbieten? Einen Workshop, in dem erklärt wird, wie man BAföG beantragt, welche Rechte man hat, was bei Mietverträgen zu beachten ist? Und es braucht digitale Angebote, die nicht nach Amtsdeutsch klingen, sondern auf Augenhöhe kommunizieren. Apps, die informieren, Schritt-für-Schritt begleiten, mit Chatfunktionen und Video-Tutorials. Auch das soziale Umfeld spielt eine Rolle. Lehrer, Ausbilder, Berufsberater – sie könnten sensibilisieren, Mut machen, begleiten. Denn manchmal reicht ein einziger Satz, um den Unterschied zu machen: „Du bist nicht allein. Und du hast ein Recht auf Unterstützung.“ Der Weg ins Erwachsenenleben ist aufregend – aber auch voller Unsicherheiten. Sozialleistungen können jungen Menschen in dieser Phase den Rücken stärken, Perspektiven eröffnen, Träume möglich machen. Doch nur, wenn sie erreichbar sind. Wenn sie nicht als Hürde, sondern als Chance wahrgenommen werden. Die Frage ist also nicht, ob Unterstützung nötig ist – sondern wie sie gestaltet sein muss, damit sie junge Menschen tatsächlich erreicht. Denn wer aufbricht, braucht nicht nur Mut – sondern auch jemanden, der mit offenen Armen empfängt, wenn der Wind stärker weht als gedacht.Was passiert, wenn alles, was war, nicht mehr ist? Man beginnt – Schritt für Schritt – sich selbst und das eigene Leben neu zu sortieren. Und dabei spielen Sozialleistungen eine zentrale Rolle. Sie sind weit mehr als finanzielle Unterstützung. Richtig eingesetzt, können sie zum Antrieb werden, zur Brücke in ein neues Kapitel.

Zwischen Stillstand und Aufbruch

Nach einer Kündigung ist es menschlich, sich zunächst überfordert zu fühlen. Die plötzliche Leere im Tagesablauf, die Angst vor der Zukunft, das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren – all das ist real. Doch je früher man aktiv wird, desto eher kehrt Struktur zurück. Der erste Schritt nach einer Kündigung ist die Meldung bei der Agentur für Arbeit. Idealerweise noch am Tag der Kündigung oder spätestens drei Tage danach. Dieser Schritt wirkt auf viele einschüchternd. Die Behörde wird oft mit Bürokratie und langen Wartezeiten assoziiert. Doch wer einmal den ersten Termin hinter sich gebracht hat, merkt schnell: Hier geht es nicht nur um Formulare, sondern auch um Menschen, die begleiten, beraten und manchmal sogar neue Horizonte eröffnen.Welche Leistungen stehen mir zu?

Was viele nicht wissen: Der Sozialstaat bietet ein weitverzweigtes Netz an Hilfen, das über das Arbeitslosengeld hinausgeht. Doch diese Angebote wollen entdeckt und genutzt werden. Gerade in einer Phase, in der vieles ungewiss ist, kann der Zugang zu diesen Hilfen Stabilität und neue Möglichkeiten schaffen. Überblick über zentrale Sozialleistungen:- Arbeitslosengeld I (ALG I): Für alle, die zuvor sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Die Höhe richtet sich nach dem vorherigen Einkommen. Anspruch besteht in der Regel für bis zu 12 Monate (bei Älteren bis zu 24 Monate).

- Bürgergeld: Für Menschen, die keinen Anspruch auf ALG I haben oder zusätzlich Unterstützung benötigen. Hier geht es nicht nur um die Grundsicherung des Lebensunterhalts, sondern auch um Förderung, Weiterbildung und Integrationshilfen.

- Wohngeld: Wer ein geringes Einkommen hat – auch mit Job – kann einen Zuschuss zur Miete Wichtig: Wohngeld muss separat beantragt werden und wird unabhängig vom Bürgergeld geprüft.

- Kinderzuschlag: Für Eltern, deren Einkommen für sich selbst reicht, aber nicht vollständig für ihre Kinder – eine wertvolle Entlastung.

- Bildungs- und Teilhabepaket: Ermöglicht Kindern aus einkommensschwachen Familien u.a. Musikunterricht, Schulmaterial, Klassenfahrten oder Vereinsmitgliedschaften.

Vom Krisenmodus zur Perspektive

Ein Irrtum hält sich hartnäckig. Wer Sozialleistungen beantragt, habe versagt. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Der Antrag auf Unterstützung ist oft ein Akt von Verantwortung – gegenüber sich selbst, der Familie und der Zukunft. Niemand muss sich dafür schämen. Wer stürzt, darf sich Hilfe holen, um wieder aufzustehen. Was viele überrascht: Sozialleistungen können nicht nur überbrücken, sondern auch aktiv fördern. Die Jobcenter bieten inzwischen eine Vielzahl an Weiterbildungsangebote und diverse Programme an, die echte Chancen eröffnen. Dazu gehören:- Umschulungen und Weiterbildungen, etwa in Pflegeberufen, IT, Logistik oder Handwerk

- Gründungszuschüsse für Menschen, die sich selbstständig machen möchten

- Coaching-Angebote zur beruflichen Neuorientierung oder psychologischen Stabilisierung

- Förderung von Teilzeitmodellen, insbesondere für Alleinerziehende

Persönliche Geschichten, die Mut machen

Hinter jedem Antrag steht eine Geschichte. Manchmal tragisch, manchmal leise, manchmal voller Trotz. Und oft mit überraschendem Ausgang. Da ist etwa der Mann, der nach zwanzig Jahren im Schichtbetrieb gekündigt wurde. Erst fühlte er sich wie entsorgt. Dann besuchte er eine Maßnahme zum Thema „berufliche Neuorientierung“. Heute arbeitet er als Fahrlehrer – mit geregelten Arbeitszeiten und einem Lächeln im Gesicht. Oder die junge Frau, die nach der Geburt ihres zweiten Kindes nicht mehr in ihren alten Job zurückkehren konnte. Stattdessen absolvierte sie mit Unterstützung des Jobcenters eine Online-Weiterbildung zur Steuerfachangestellten – und fand kurze Zeit später eine Stelle in einem familienfreundlichen Betrieb. Diese Beispiele zeigen: Der Weg ist möglich. Nicht immer leicht, nicht immer geradlinig. Aber lohnenswert.Neuanfang beginnt mit einem Schritt

Sozialleistungen, wie das Bürgergeld, sind keine Almosen. Sie sind ein Recht – und für viele Menschen in schwierigen Phasen das entscheidende Werkzeug, um nicht zu verharren, sondern weiterzugehen. Sie ermöglichen es, die Zeit nach der Kündigung nicht nur als Übergangszeit zu sehen, sondern als Gelegenheit zur Reflexion, zum Wachstum und zum Neubeginn. Wer Unterstützung annimmt, beweist nicht Schwäche, sondern Mut zur Veränderung. Und wer sich traut, neue Wege zu gehen, findet oft mehr, als er erwartet: Selbstvertrauen, Stabilität – und vielleicht sogar eine Berufung, die lange unter der Oberfläche geschlummert hat. Denn manchmal ist ein Antrag nicht das Ende einer Geschichte, sondern das leise Öffnen einer Tür. Dahinter liegt kein Mangel – sondern die Möglichkeit auf mehr.Die Gründe für die dramatische Lage sind vielschichtig. Wohnraum ist knapp, insbesondere in Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg. Neubauprojekte konzentrieren sich häufig auf hochpreisige Segmente, während günstige Mietwohnungen zur Mangelware werden. Gleichzeitig konkurrieren immer mehr Menschen um immer weniger bezahlbare Angebote.

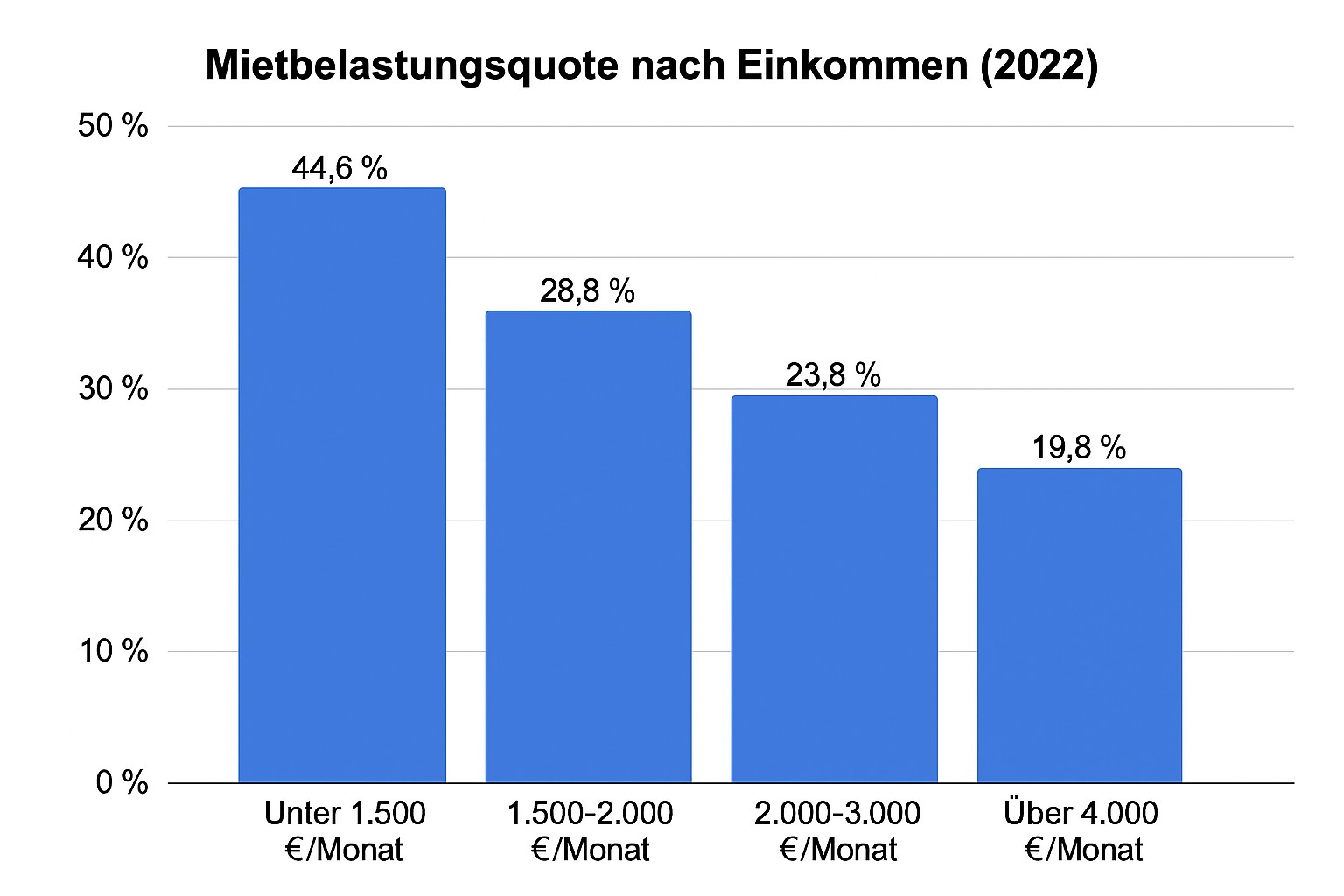

Besonders drastisch zeigt sich die Entwicklung bei der Mietbelastung privater Haushalte. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2023 zahlten im Jahr 2022 mehr als 50 % der Mieterhaushalte in Deutschland über 30 % ihres Einkommens für die Bruttokaltmiete – eine Schwelle, die allgemein als kritischer Wert für finanzielle Überbelastung gilt. Im unteren Einkommensquintil steigt die Belastung sogar auf knapp 45 %, insbesondere in den Metropolregionen. Die Folge: Wer wenig verdient, hat kaum eine Chance auf adäquaten Wohnraum – selbst dann, wenn er oder sie finanziell zuverlässig ist.

Diskriminierung durch Standards

Insbesondere Menschen mit Sozialleistungsbezug erleben täglich, wie starr und abweisend der Wohnungsmarkt reagiert. Obwohl die Miete regelmäßig vom Jobcenter übernommen wird und somit eigentlich als gesichert gilt, gilt das Stigma gegenüber Sozialleistungsbezug in vielen Köpfen weiterhin als Ausschlusskriterium. Hinzu kommen formale Anforderungen wie die Mieterselbstauskunft, die unvollständige oder negative Einträge sofort entlarvt. Vermieter entscheiden oft nicht aufgrund von persönlichen Eindrücken, sondern anhand von Zahlen und Formularen. Die Realität dieser Praxis bleibt oft unsichtbar. Menschen, die über Monate hinweg verzweifelt versuchen, eine Wohnung zu finden, und dabei immer wieder mit den gleichen Ablehnungen konfrontiert werden. Das Gefühl der Ausgrenzung verstärkt sich, je länger die Suche dauert. Die psychischen Belastungen steigen – insbesondere bei Familien mit Kindern oder Alleinerziehenden, deren Alltag ohnehin mit hohen Anforderungen verbunden ist. Oft kommen finanzielle Probleme und Schulden hinzu, die die Situation weiter verschärfen. Der Verlust einer Wohnung, das Leben in Notunterkünften oder der dauerhafte Verbleib in beengten Wohnverhältnissen hinterlassen tiefe Spuren. Die Wohnungsfrage wird zur sozialen Frage, zur Frage nach Stabilität, Gesundheit und gesellschaftlicher Teilhabe.Wege zur Wohnung trotz Schufa

Auch wenn ein negativer Schufa-Eintrag oder der Bezug von Sozialleistungen die Wohnungssuche erschweren, gibt es dennoch Wege, eine Wohnung trotz Schufa zu finden. Zwar ist der Weg steiniger, doch mit Ausdauer, Offenheit und den richtigen Strategien lassen sich auch unter schwierigen Voraussetzungen passende Mietobjekte finden. Mögliche Ansätze sind:- Alternative Bonitätsnachweise einreichen: Statt sich allein auf die Schufa-Auskunft zu verlassen, kann ein vollständig geführter Kontoauszug der letzten sechs bis zwölf Monate eine verlässliche Zahlungsfähigkeit dokumentieren. Auch eine Mietzahlungsbestätigung des aktuellen Vermieters oder eine Übernahmegarantie durch das Jobcenter kann das Vertrauen stärken.

- Bürgschaften anbieten: Neben der klassischen Bürgschaft durch Angehörige oder enge Bekannte, die für Vermieter oft eine verlässliche Sicherheit darstellen, gewinnt auch die Mietkautionsbürgschaft zunehmend an Bedeutung. Diese Form der Bürgschaft ermöglicht es Mietern, die sonst hohe Kautionssumme nicht sofort aufbringen könnten, dennoch eine solide Absicherung für den Vermieter zu bieten – und zwar ohne die finanzielle Belastung einer Barkaution.

- Bei privaten Vermietern ansetzen: Während große Wohnungsbaugesellschaften häufig nach starren Kriterien entscheiden, zeigen sich private Vermieter oftmals offener für individuelle Gespräche. Hier zählt der persönliche Eindruck mehr als die Bonitätsauskunft. Kontakte über Kleinanzeigen, lokale Aushänge oder soziale Netzwerke können zu weniger reglementierten Mietangeboten führen.

- Sozialberatung in Anspruch nehmen: Verschiedene Organisationen und Beratungsstellen helfen bei der Wohnungssuche und bieten Unterstützung im Umgang mit Behörden oder bei der Erstellung der benötigten Unterlagen. Auch können sie in Einzelfällen bei der Vermittlung helfen oder auf wohnungspolitische Netzwerke zurückgreifen.

Folgen der Wohnungsnot

Die Wohnungsnot ist längst keine Randerscheinung mehr. Sie betrifft nicht nur Obdachlose oder akute Härtefälle, sondern erreicht zunehmend die sogenannte untere Mittelschicht. Menschen mit geregeltem Alltag, mit Verpflichtungen, mit Plänen. Der Verlust der Wohnung bedeutet für sie mehr als den Verlust eines Raumes – er bedeutet den Verlust von Stabilität, von Routine, von Privatsphäre. Wer auf Sofas von Freunden übernachtet, mit Kindern in Notunterkünften lebt oder monatelang in Übergangswohnungen verharrt, verliert nicht nur Zeit, sondern oft auch das Vertrauen in staatliche und gesellschaftliche Strukturen. Hier wird mittlerweile der Zuschuss von Wohngeld immer wichtiger. Er bietet vielen Betroffenen eine dringend benötigte finanzielle Entlastung, um den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu ermöglichen und drohender Obdachlosigkeit vorzubeugen. Wohngeld kann somit ein entscheidender Faktor sein, um den sozialen Abstieg abzufedern und Perspektiven für ein stabileres Leben zu schaffen. Langfristig führt diese Entwicklung zu einer tiefen sozialen Spaltung. Wer keinen Wohnraum findet, hat auch kaum Zugang zu Bildung, Beruf oder Gesundheit – denn ohne festen Wohnsitz gerät das gesamte Leben aus dem Gleichgewicht. Die Entwurzelung betrifft dabei nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Familien, deren Kinder in einem Klima der Unsicherheit aufwachsen.Wohnen ist ein Grundrecht – kein Luxus

Die gesellschaftliche Aufgabe liegt auf der Hand: Wohnen darf kein Luxusgut sein, das man sich erst verdienen muss. Es muss als das verstanden werden, was es ist – ein fundamentales Bedürfnis, eine Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Die politische Verantwortung reicht von der Förderung sozialen Wohnungsbaus über den Ausbau von Mieterrechten bis hin zu aktiver Diskriminierungsbekämpfung im Wohnungsmarkt. Doch auch abseits politischer Maßnahmen ist ein Wandel der Perspektive notwendig: Wer sich in schwierigen finanziellen Lagen befindet, sollte nicht stigmatisiert, sondern unterstützt werden. Menschen mit Schufa-Einträgen oder Leistungsbezug sind keine unzuverlässigen Mieter per se. Viele von ihnen zahlen pünktlich, pflegen die Wohnung und sind engagierte Nachbarn. Was ihnen fehlt, ist nicht der Wille zur Ordnung – sondern die Gelegenheit, sie unter Beweis zu stellen. Ein gerechter Wohnungsmarkt erkennt das an. Und schafft Räume, in denen Hoffnung mehr zählt als Bonitätswerte.Die Frage ist berechtigt: Wieso ist es so schwer, das zu bekommen, was rechtlich eigentlich jedem zusteht? Und warum fühlen sich viele wie in einem bürokratischen Labyrinth gefangen, dessen Ausgang sie nicht finden? Wer in dieser Situation steckt, erfährt oft eine Mischung aus Frustration, Erschöpfung und sogar Ohnmacht.

Formulare, Fristen und Nachweise

Nehmen wir als Beispiel das Kindergeld. Grundsätzlich eine einfache Leistung, die Eltern bei der Versorgung ihrer Kinder entlasten soll. Doch schon hier zeigen sich die Fallstricke. Der Antragstellung des Kindergeldes ist zwar in der Regel standardisiert, aber bei besonderen Fällen – etwa bei getrennt lebenden Eltern, Auslandsaufenthalten oder bei volljährigen Kindern in Ausbildung – wächst der Aufwand massiv an. Die zuständige Familienkasse verlangt teils umfangreiche Nachweise: Ausbildungsbescheinigungen, Einkommensnachweise der Kinder, Meldebescheinigungen. Schon das kleine Versäumnis, ein Formular nicht rechtzeitig abzugeben oder einen Nachweis unvollständig vorzulegen, kann zu einer vorläufigen Einstellung der Zahlungen führen. Laut § 66 Abs. 1 Satz 1 EStG wird das Kindergeld nur dann gezahlt, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind und der Antrag korrekt gestellt wurde. Wer hier nicht aufpasst, gerät schnell in finanzielle Not. Ähnlich verhält es sich beim Bürgergeld. Grundsätzlich sollen Menschen, die erwerbsfähig sind, aber nicht genug Einkommen haben, durch das Bürgergeld unterstützt werden (§ 1 SGB II). Doch die Antragstellung ist oft ein Kraftakt. Unzählige Formulare, Meldepflichten, Nachweise zu Vermögen, Einkommen, Wohnungskosten und sogar Bewerbungsbemühungen. Die Konsequenzen bei Fehlern oder Fristversäumnissen sind gravierend. Leistungen können gekürzt oder ganz eingestellt werden – mitunter schon bevor der Betroffene überhaupt eine Chance hatte, die bürokratischen Hürden zu überwinden. Dies sorgt nicht nur für finanzielle Not, sondern auch für psychische Belastungen. Die Anforderungen, die das Sozialgesetzbuch an Hilfesuchende stellt, sind komplex und verlangen eine ständige Aufmerksamkeit. Doch was, wenn Menschen durch Krankheit, psychische Belastungen oder unüberschaubare Lebensumstände daran scheitern? Hier geraten die bürokratischen Pflichten schnell zur unüberwindbaren Hürde.Warum das System oft versagt

Der Staat sieht sich in der Pflicht, Sozialleistungen vor Missbrauch zu schützen. Und das ist verständlich – öffentliche Mittel sind begrenzt und sollen gerecht verteilt werden. Gleichzeitig führt diese Absicherung häufig dazu, dass Menschen in Not durch das Raster fallen. Die Bürokratie wirkt dann wie ein Schutzwall, der diejenigen fernhält, die wirklich Unterstützung brauchen. Laut dem Paritätischen Wohlfahrtsverband beklagen viele Beratungsstellen, dass die Komplexität der Sozialgesetzgebung immer mehr Menschen überfordert. Besonders vulnerable Gruppen, wie Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Behinderung, kommen oft nicht zurecht. Die Balance zwischen Kontrolle und Erleichterung ist schwer zu finden. So führt § 60 Abs. 1 SGB I die Mitwirkungspflicht der Leistungsberechtigten an, die jedoch bei Überforderung oder fehlender Beratung schnell in Konflikt mit der Realität gerät. Nicht selten verlieren Menschen deshalb ihren Anspruch – nicht, weil sie ihn nicht hätten, sondern weil sie die bürokratischen Anforderungen nicht erfüllen konnten. Ein besonders drastisches Beispiel für dieses Versagen ist der Versuch, Obdachlosigkeit ins Sozialsystem zu integrieren – also Betroffene nicht nur kurzfristig unterzubringen, sondern ihnen dauerhaft Zugang zu Leistungen, Beratung und Perspektiven zu ermöglichen. Doch gerade hier zeigt sich. Wer keine Meldeadresse hat, keine Unterlagen vorweisen kann oder schlichtweg den Überblick verloren hat, fällt häufig vollständig durch das Netz.Typische Stolpersteine im Alltag

Die Herausforderungen lassen sich häufig an folgenden Punkten festmachen:- Verpasste Fristen: Ob für die Einreichung von Nachweisen oder Widersprüchen – versäumt man diese, wird die Leistung oft ohne Rücksicht eingestellt. Gerade in Krisensituationen sind solche Termine schwer zu überschauen oder einzuhalten.

- Unklare Zuständigkeiten: Zuständigkeiten wechseln zwischen Kommunen, Bundesagentur für Arbeit und Familienkassen. Wer für was verantwortlich ist, bleibt oft im Dunkeln. Anrufe und Behördengänge enden oft mit gegenseitigen Verweisen und Vertröstungen.

- Mangelnde Beratung: Laut Paritätischem Wohlfahrtsverband fehlen häufig niedrigschwellige Beratungsangebote, die Menschen Schritt für Schritt unterstützen. Ohne diese Hilfe geraten viele in einen Teufelskreis aus Ablehnungen und Frust.

- Schwierigkeiten bei der Nachweiserbringung: Ob wegen fehlender Dokumente oder sprachlicher Barrieren – Menschen mit prekären Lebenslagen haben es besonders schwer, alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

Wie Sozialhilfe besser werden kann

Eine Entbürokratisierung ist längst überfällig. Die Abläufe müssen transparenter, verständlicher und vor allem menschlicher gestaltet werden. Digitale Antragstellungen können ein Schritt sein, aber nur, wenn sie barrierefrei und selbsterklärend sind. Darüber hinaus braucht es mehr persönliche Beratung vor Ort, die nicht nur Informationen weitergibt, sondern individuell unterstützt. Sozialarbeiter, ehrenamtliche Helfer oder Beratungsstellen wie der Paritätische können dabei Brücken bauen – etwa auch bei der komplexen Beantragung von Wohngeld, das für viele Menschen eine wichtige Ergänzung zur Grundsicherung darstellt, aber oft schwer zugänglich ist. Eine mögliche Lösung wäre, die strikten Mitwirkungspflichten gemäß § 60 SGB I zu flexibilisieren und den Menschen mehr Vertrauen entgegenzubringen. Denn wer Hilfe sucht, braucht nicht weitere Hürden, sondern Entlastung. Zudem könnten standardisierte, klare Formulare mit verständlichen Erklärungen helfen, die Anträge weniger abschreckend zu machen. Weniger Bürokratie bedeutet aber auch, dass Behörden interner besser zusammenarbeiten müssen, um Zuständigkeitswirrungen zu vermeiden.Hoffnung auf Wandel

Es braucht den politischen Willen, die aktuellen Strukturen kritisch zu hinterfragen und nachhaltig zu verändern. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell Hilfsprogramme aufgesetzt und auch vereinfacht werden können, wenn der Druck groß genug ist. Warum also nicht auch im Alltag bürokratische Hürden abbauen, die vielen Menschen das Leben unnötig erschweren? Es ist an der Zeit, die Perspektive der Hilfesuchenden ernst zu nehmen und ein System zu schaffen, das nicht nur Regeln durchsetzt, sondern Menschen tatsächlich unterstützt. In diesem Zusammenhang rückt auch das bedingungslose Grundeinkommen immer stärker in den Fokus der gesellschaftlichen Debatte. Die Idee: Jeder Mensch erhält – unabhängig von Einkommen, Lebenssituation oder Erwerbsstatus – eine feste monatliche Zahlung, die das Existenzminimum sichert. Ohne Antrag, ohne Nachweispflicht, ohne Sanktionen. Für viele klingt das wie eine Utopie – und doch ist es in Zeiten wachsender sozialer Ungleichheit und komplizierter Hilfesysteme ein ernstzunehmender Impuls für einen Systemwechsel. Ein Grundeinkommen könnte genau dort ansetzen, wo heutige Sozialleistungen oft scheitern: bei der Würde des Einzelnen. Es würde bürokratische Strukturen drastisch vereinfachen, unnötige Prüfverfahren überflüssig machen und den Menschen wieder mehr Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit geben. Statt Menschen durch Misstrauen und Kontrolle zu lähmen, könnte ein solcher Ansatz auf Vertrauen und Teilhabe bauen.Wer genauer hinsieht, erkennt: Es sind die Anreizstrukturen, die Zuverdienstgrenzen und das sogenannte „Schonvermögen“, die aus gut gemeinter Unterstützung manchmal ein lähmendes Geflecht machen. Ein System, das Komplexität statt Perspektive bietet – und dabei häufig Frust statt Fortschritt erzeugt.

Kein Gewinn durch Arbeit?

Das Bürgergeld soll Menschen in schwierigen Lebenslagen ein Fundament bieten – eine Absicherung, die Grundbedürfnisse wie Wohnen, Essen und Gesundheit garantiert. Klingt fair, oder? Doch genau hier beginnt die Tücke. Wer versucht, über die Grundsicherung hinaus mit einem Job Geld zu verdienen, läuft oft Gefahr, dass der Staat genau diesen zusätzlichen Einsatz wieder wegkürzt. Man könnte meinen, es sei eine Einladung, den Schritt zurück in die Arbeitswelt zu wagen. Doch das System funktioniert oft wie ein unsichtbares Seil, das an den Füßen zerrt. Es gibt klare Grenzen, wie viel Einkommen neben dem Bürgergeld erlaubt ist, ohne dass die Unterstützung gekürzt wird – die sogenannten Zuverdienstgrenzen. Überschreitet man diese, wird der Mehrverdienst nicht einfach behalten, sondern bis zu einem gewissen Punkt angerechnet, sodass netto oft kaum mehr als vorher übrig bleibt. Das Resultat? Viele Menschen stehen vor der Frage: Warum sollte ich mich zusätzlich anstrengen, wenn ich am Ende fast nichts mehr davon habe? Der Anreiz, sich beruflich zu engagieren, schwindet rapide. Eine traurige Rechnung, die am Ende den sozialen Aufstieg erschwert statt fördert.Schonvermögen - Schutz oder Falle?

Ein weiterer entscheidender Faktor ist das „Schonvermögen“. Dieses Vermögen bleibt Menschen mit Bürgergeld erhalten, um ihnen eine gewisse finanzielle Sicherheit zu garantieren – etwa Erspartes, das nicht direkt für den Lebensunterhalt aufgebraucht werden muss. In der Theorie klingt das wie ein Schutzschild gegen völlige Verarmung. Doch in der Praxis ist das Schonvermögen oft so gering angesetzt, dass selbst kleine Ersparnisse schnell verbraucht sind, wenn es einmal Engpässe gibt. Wer nebenbei arbeitet, hat kaum die Möglichkeit, finanzielle Rücklagen aufzubauen, weil der Zuverdienst schnell angerechnet wird. So entsteht eine Art Teufelskreis: Wer arbeiten will, kann kaum sparen, und wer spart, riskiert den Verlust der staatlichen Unterstützung. Diese Konstellation trägt dazu bei, dass viele Menschen arm trotz Beschäftigung sind – ein Zustand, der nicht nur ökonomisch problematisch ist, sondern auch gesellschaftlich zutiefst entmutigend wirkt.Gefangen im Förderdschungel

Es ist, als würde man auf einem Laufband rennen, das mit jedem Schritt schneller wird, aber man kommt nicht vom Fleck. Für viele Bürgergeld-Empfänger ist das der Alltag. Sie wollen sich aus eigener Kraft verbessern, möchten sich gesellschaftlich integrieren und finanziell unabhängiger werden. Doch die bürokratischen Hürden und die enge Verzahnung von Einkommen und Unterstützung machen den Weg steinig – besonders dann, wenn es um den Zuverdienst beim Bürgergeld geht. Diese Situation wirft eine wichtige Frage auf: Soll Sozialhilfe wirklich nur das Überleben sichern – oder auch die Chance auf einen Neuanfang bieten? Ein System, das den Aufbau von Eigenständigkeit erschwert, riskiert, Menschen in dauerhafter Abhängigkeit zu halten.Wenn der Lohn nur Last ist

Arbeit bedeutet mehr als Geld verdienen. Sie stiftet Sinn, gibt Struktur, vermittelt Wertschätzung – zumindest in der Theorie. Doch was passiert, wenn sich der Einsatz nicht auszahlt? Wenn man nach Feierabend mit schmerzenden Händen und leerem Geldbeutel nach Hause kommt und sich fragt: „Wofür eigentlich das Ganze?“ Genau dieses Gefühl beschleicht viele Bürgergeld-Empfänger, die sich trotz aller Widrigkeiten einen Job suchen. Ein Beispiel: Eine alleinerziehende Mutter jobbt halbtags in einem Pflegeheim, stemmt Frühdienste und Haushalt. Am Ende des Monats bleiben ihr kaum 150 Euro mehr als mit reinem Bürgergeld. Die Kinder sieht sie kaum noch, der Stress steigt, das Geld reicht trotzdem nicht. Ist das gerecht? Ist das ein Anreiz – oder eine stille Strafe für Eigeninitiative? Diese Geschichten sind kein Einzelfall. Sie zeigen, wie entmutigend das System wirken kann, wenn es nicht nur die Not lindert, sondern auch die Hoffnung dämpft. Arbeit sollte stolz machen dürfen – nicht das Gefühl hinterlassen, sich selbst zu verlieren, ohne etwas zu gewinnen.Mögliche Wege aus dem Dilemma

Wie könnte eine Lösung aussehen? Einige Vorschläge, die immer wieder diskutiert werden, sind:- Höhere Freibeträge beim Zuverdienst, damit mehr vom Einkommen aus eigener Arbeit behalten werden kann.

- Ausbau und Flexibilisierung des Schonvermögens, damit Sparen und Vermögensaufbau ermöglicht werden.

- Gezielte Förderprogramme, die neben der finanziellen Unterstützung auch Qualifizierung und Jobvermittlung stärken.

Millionen Menschen, die sich zuvor auf stabile Arbeitsverhältnisse, routinierte Gehaltszahlungen und gesicherte Zukunftspläne verlassen konnten, fanden sich plötzlich in der Warteschlange vor dem Jobcenter oder am Telefon mit der Agentur für Arbeit wieder. Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen, Notfallfonds – diese Begriffe wurden über Nacht zu Alltagsvokabeln. Der Staat reagierte schnell, großzügig, solidarisch. Aber wie lange kann ein Rettungsboot tragen, wenn immer mehr Menschen zusteigen?

Corona war ein Erdbeben

Ein Sturm lässt sich vorüberziehen. Ein Erdbeben aber erschüttert die Fundamente. Die Pandemie traf nicht nur einzelne Branchen oder Gesellschaftsschichten – sie griff flächendeckend an. Cafés, Theater, Einzelhandel, Pflegeeinrichtungen, Schulen – nichts blieb unberührt. Und während viele den Lockdown mit Netflix und Homeoffice verbrachten, standen andere plötzlich vor existenziellen Abgründen. Besonders hart traf es Selbstständige, Geringverdiener, Alleinerziehende. Das soziale Gefälle, das schon zuvor bestand, vertiefte sich – und mit ihm die Erwartungen an den Staat sowie die wachsenden Erwartungen an ein kommendes bedingungsloses Grundeinkommen, das vielen als mögliche Lösung erscheint. Staatliche Hilfe wurde zum Gradmesser gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Wer bekam wie viel? Wer wurde übersehen? Die Frage nach dem „Wie viel ist genug?“ rückte in den Mittelpunkt. Doch auch das „Wer sind wir füreinander?“ wurde neu gestellt. In diesen Momenten offenbarte sich: Ein funktionierender Sozialstaat ist keine Selbstverständlichkeit – er ist das Ergebnis politischer Entscheidungen, finanzieller Spielräume und gesellschaftlicher Werte.Inflation als stiller Krisenverstärker

Kaum hatte sich der erste Pulverdampf der Pandemie verzogen, schlug das nächste unsichtbare Phänomen zu – die Inflation. Lautlos, aber gnadenlos. Innerhalb weniger Monate wurden alltägliche Dinge zum Luxus: Butter, Strom, Heizöl. Eine Familie, die sich früher keine Sorgen um den Wocheneinkauf machen musste, beginnt plötzlich zu rechnen: „Brauchen wir wirklich das Markenprodukt? Können wir die Heizung früher runterdrehen?“ Die Preissteigerungen fressen sich durch alle Lebensbereiche – und sie treffen jene am härtesten, die ohnehin wenig haben. Doch Inflation wirkt nicht nur auf das Portemonnaie, sondern auch auf die Psyche. Sie erzeugt ein Gefühl der Ohnmacht, ein stetiges Grundrauschen der Unsicherheit. Und wie reagieren Menschen in unsicheren Zeiten? Sie suchen Halt – beim Staat. Die Erwartungshaltung steigt: Es sollen Hilfen kommen, schnell und unbürokratisch, passgenau und gerecht. Doch je mehr Menschen Hilfe benötigen, desto größer wird der Druck auf die staatlichen Systeme.Ein Sozialstaat im Spagat

Der moderne Sozialstaat steht vor einem Dilemma. Er soll akut helfen, aber dabei langfristig tragfähig bleiben. Er soll Ungleichheit abfedern, aber auch Leistungsanreize erhalten. Er soll Vertrauen schaffen, ohne sich zu überfordern. Dabei gleicht seine Lage der eines Jongleurs auf einem Drahtseil – unter ihm brodelt das Krisenfeuer, über ihm wachsen die Erwartungen. Zu den akuten Belastungen durch Pandemie und Inflation gesellen sich strukturelle Herausforderungen, die nicht von heute auf morgen verschwinden werden:- Demografischer Wandel: Immer mehr ältere Menschen stehen einer sinkenden Zahl von Erwerbstätigen gegenüber. Die Rentenkassen geraten unter Druck, Pflegeleistungen müssen aufgestockt werden. Wer zahlt in Zukunft für ein Modell, das auf viele Einzahler und wenige Empfänger gebaut war?

- Digitalisierung und Wandel der Arbeitswelt: Plattformarbeit, Homeoffice, Künstliche Intelligenz – neue Arbeitsformen stellen alte Sozialversicherungsmechanismen in Frage. Was passiert mit der Absicherung, wenn klassische Erwerbsbiografien verschwinden?

- Klimakrise: Sie wird das nächste große Gerechtigkeitsthema. Denn auch hier wird sich zeigen: Wer kann sich den Wandel leisten – und wer wird zurückgelassen?

Wachsende Ansprüche – schwindende Spielräume?

Das Bild, das sich ergibt, ist komplex. Auf der einen Seite ein wachsendes Bedürfnis nach Schutz, Stabilität und Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite ein System, das zunehmend unter Finanzierungsvorbehalt steht. Die finanziellen Spielräume des Staates sind nicht unendlich – und politische Kompromisse selten einfach. Aktuelle Diskussionen rund um das Bürgergeld zeigen exemplarisch, wie schwierig die Balance zwischen sozialer Absicherung und finanzieller Tragfähigkeit geworden ist. Zugleich zeigt die jüngste Vergangenheit: In der Not kann der Sozialstaat Großes leisten. Er kann retten, stabilisieren, Hoffnung geben. Doch was passiert, wenn die Ausnahme zur neuen Normalität wird? Vielleicht braucht es jetzt einen neuen Gesellschaftsvertrag – einen ehrlichen Dialog darüber, was wir voneinander erwarten können, und was wir bereit sind, füreinander zu leisten. Denn ein Sozialstaat ist keine Maschine, die auf Knopfdruck Hilfe ausspuckt. Er lebt vom Mitgefühl, von Solidarität – und vom Vertrauen seiner Bürger.Mehr als nur ein Sicherheitsnetz

Der Sozialstaat war nie nur ein bürokratisches Konstrukt. Er ist Ausdruck unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Doch gerade in Krisenzeiten wird deutlich: Dieser Zusammenhalt ist nicht selbstverständlich – er will gepflegt, hinterfragt und neu gedacht werden. Wenn die Welt wankt, muss der Sozialstaat standhalten. Aber dafür braucht er eines: Menschen, die nicht nur nehmen, sondern auch bereit sind zu geben. Krise bedeutet nicht nur Gefahr – sie bietet auch Gelegenheit. Gelegenheit, die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfähig zu gestalten. Gelegenheit, Verantwortung neu zu definieren. Und vielleicht auch Gelegenheit, uns wieder daran zu erinnern, was uns als Gesellschaft wirklich zusammenhält.In dieser Realität begegnen sie einem System, das einst als Bollwerk der Sicherheit galt: dem deutschen Sozialstaat – lange Zeit international als Vorbild eines modernen Sozialstaats gepriesen. Doch statt Schutz verspüren viele Skepsis. Wie stabil ist ein System, das auf einer demografischen Pyramide fußt, die längst zur Sanduhr geworden ist? Warum soll man etwas finanzieren, von dem man glaubt, am Ende selbst kaum noch zu profitieren? Die einstige Gewissheit, im Notfall aufgefangen zu werden, weicht zunehmend dem Gefühl: Ich muss mich selbst absichern, sonst bleibt nichts übrig. Diese Haltung hat Gründe – und sie verdient es, differenziert betrachtet zu werden.

Rente als Versprechen mit Verfallsdatum?

Für viele aus der Generation Z wirkt die Rente wie ein Luftschloss, das in weiter Ferne schwebt und sich bei näherem Hinsehen in Nebel auflöst. Offizielle Prognosen sprechen eine klare Sprache: Wer heute um die 20 ist, wird voraussichtlich bis 70 arbeiten müssen. Und selbst dann könnten die Renten nur knapp über dem Existenzminimum liegen – trotz jahrzehntelanger Einzahlung. Dieses Gefühl, arm trotz Arbeit zu sein, ist keine Seltenheit mehr, sondern ein wachsendes gesellschaftliches Problem. Die demografische Entwicklung zeigt drastische Verschiebungen: Immer weniger Erwerbstätige finanzieren immer mehr Rentner. 1962 kamen auf einen Rentner noch sechs Beitragszahler – 2022 waren es nur noch knapp zwei. Diese Schere öffnet sich weiter. Kein Wunder also, dass junge Menschen sich fragen: Für wen zahle ich eigentlich ein? Und bekomme ich später überhaupt noch etwas zurück?Solidarität mit Frustfaktor

Die Idee der solidarischen Krankenversicherung ist großartig – auf dem Papier. Doch in der Lebensrealität vieler junger Menschen stößt sie auf Barrieren. Lange Wartezeiten beim Facharzt, fehlende Kapazitäten in der Psychotherapie, veraltete Prozesse und widersprüchliche Abrechnungen lassen das Vertrauen in das Gesundheitssystem schwinden. Hinzu kommt das Gefühl, nicht im Zentrum der Versorgung zu stehen. Wer jung und gesund ist, merkt oft erst bei Problemen, wie zäh das System funktionieren kann. Gleichzeitig steigen die Beiträge, was den Eindruck verstärkt, mehr zu geben als zu bekommen. In einer Welt, die Transparenz und unmittelbare Rückmeldung gewohnt ist, wirkt die gesetzliche Krankenversicherung wie ein behäbiger Tanker im Zeitalter von Schnellbooten. Viele Sozialleistungsansprüche werden nicht genutzt, weil das System zu kompliziert erscheint oder zu undurchsichtig kommuniziert wird – und genau das verschärft soziale Ungleichheiten weiter.Absicherung mit Lücken beim ALG

Die Arbeitswelt hat sich gewandelt. Projektverträge, Start-ups, Selbstständigkeit, hybrides Arbeiten – klassische Erwerbsbiografien werden zur Ausnahme. Doch das System der Arbeitslosenversicherung basiert noch auf dem Ideal stabiler Vollzeitanstellungen. Junge Menschen, die in neuen Arbeitsmodellen unterwegs sind, fallen häufig durch das Raster. Zudem ist die Kommunikation über Arbeitslosengeld oft sperrig. Wer weiß schon genau, wie viel er im Fall der Fälle bekommt oder welche Ansprüche gelten? Die Angst, im Notfall mit Anträgen und Auflagen überfordert zu sein, ist real. Und sie wirkt – bewusst oder unbewusst – abschreckend. Besonders kritisch ist, dass Bürgergeld und Löhne zu dicht beieinander liegen, wie viele junge Berufseinsteiger feststellen. Die geringe Differenz demotiviert und lässt Leistungsbereitschaft und Vertrauen in das System schwinden.Misstrauen versuchen zu überwinden

Ein Blick auf aktuelle Daten zeigt, dass die Skepsis der Generation Z nicht aus der Luft gegriffen ist:- Rentenquote: Laut dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung wird die sogenannte Beitragszahler-Rentner-Quote von derzeit 2:1 bis 2040 auf etwa 1,3:1 sinken – was bedeutet, dass deutlich weniger Erwerbstätige eine steigende Zahl an Rentnern finanzieren müssen.

- Rentenniveau: Das durchschnittliche Rentenniveau liegt aktuell bei ca. 48 Prozent des letzten Bruttoeinkommens. Für viele junge Erwerbstätige würde das im Alter kaum zum Leben reichen – trotz jahrzehntelanger Einzahlung.

- Krankenversicherungskosten: Der durchschnittliche Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenkassen wurde Anfang 2024 auf 1,7 % erhöht. Die Gesamtabgabenlast für gesetzlich Versicherte liegt damit bei über 16 % vom Bruttolohn.

- Psychotherapeutische Versorgung: Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung müssen gesetzlich Versicherte im Schnitt 5 bis 6 Monate auf einen Psychotherapieplatz warten – ein Zeitraum, der besonders für junge Menschen mit akuten psychischen Belastungen eine Zumutung darstellt.

- Vertrauen in den Sozialstaat: Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach zeigt, dass nur noch 39 % der 18- bis 29-Jährigen davon überzeugt sind, dass der Sozialstaat ihnen im Alter Sicherheit bieten wird. 2010 waren es noch 60 %.

- Erlebte Realität im Familien- und Bekanntenkreis Viele junge Menschen erleben hautnah, wie schwierig der Alltag für pflegebedürftige Großeltern, kranke Eltern oder beruflich gestrandete Freunde geworden ist. Die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist sichtbarer denn je. Hinzu kommt: Kinder und Jugendliche sehen häufig, wie ihre Eltern oder Verwandten arbeiten gehen – und dennoch finanziell kaum über die Runden kommen. Das prägt. Sozialsysteme prägen die Jugend, oft schon im Teenageralter.

- Digitale Lebenswelt vs. analoge Bürokratie In einer Welt voller Apps, Echtzeit-Kommunikation und smartem Design wirken Sozialleistungen wie ein verstaubtes Archiv. Die Kluft zwischen Nutzererwartung und Systemwirklichkeit fördert Entfremdung.

- Wertewandel und neue Lebensmodelle Die Generation Z ist nicht mehr auf ein „sicheres Angestelltenleben“ programmiert. Sie denkt in Lebensphasen, Zwischenlösungen, selbstgewählten Brüchen. Ein Sozialstaat, der auf Linearität basiert, wirkt in dieser Welt oft fremd.

Was der Sozialstaat jetzt tun muss

Vertrauen ist keine Frage der Nostalgie – sondern des Erlebens. Wenn der Sozialstaat für die junge Generation relevant bleiben will, muss er sich wandeln:- Transparente Kommunikation: Klare, digitale Aufbereitung von Informationen – verständlich, schnell und nachvollziehbar.

- Strukturelle Reformen: Ein Rentensystem, das auch neue Erwerbsmodelle berücksichtigt. Eine Krankenversicherung, die Versorgung statt Verwaltung bietet. Ein Arbeitslosengeld, das lebensnah gestaltet ist.

- Mehr Dialog: Junge Menschen wollen gehört und einbezogen werden. Wer mitgestalten darf, verliert das Gefühl von Ohnmacht.

Scham wirkt wie ein schwerer, unsichtbarer Mantel, den viele mit sich tragen, wenn sie daran denken, staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dieses Gefühl entsteht oft durch das innere Erleben, versagt zu haben oder weniger wert zu sein, sobald man finanzielle Unterstützung benötigt. Dabei ist die Realität eine andere. Sozialleistungen sind kein Zeichen persönlicher Schwäche, sondern Ausdruck eines solidarischen Systems, das für alle da ist.

Unsichtbare Last der Scham

Warum aber fühlt es sich für viele so an, als würden sie sich mit einem Antrag auf Bürgergeld demütigen? Ein Grund liegt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Noch immer hält sich hartnäckig das Vorurteil, dass diejenigen, die Leistungen beziehen, „faul“ oder „weniger engagiert“ seien. Diese Schublade zieht nicht nur Blicke auf sich, sondern auch innere Selbstzweifel. Wer sich ständig mit dem Vorurteil konfrontiert sieht, als „Sozialschmarotzer“ abgestempelt zu werden, entwickelt schnell ein Gefühl der Isolation und Scham. Dazu kommt, dass Scham oft mit Angst vor sozialer Ausgrenzung einhergeht. Das Unbehagen, von Nachbarn oder Freunden beurteilt zu werden, hemmt den Schritt zur Antragstellung. Viele erzählen hinter vorgehaltener Hand, wie sie Gespräche meiden oder ihren Anspruch geheim halten, aus Angst, als „Versager“ abgestempelt zu werden. Dabei muss man noch nicht einmal arbeitslos sein. Viele Menschen kommen selbst mit ihrem Gehalt kaum über die Runden. Steigende Lebenshaltungskosten sorgen dafür, dass viele Menschen in Deutschland arm trotz Arbeit sind. Sie könnten teils mit Sozialleistungen wie dem Wohngeld aufstocken, aber auch dies ist für arbeitende Menschen meist mit Scham verbunden, so dass diese Hilfe gar nicht erst angenommen wird.Psychologische Barrieren in der Not

Neben gesellschaftlichen Einflüssen spielt das eigene Selbstbild eine zentrale Rolle. Wer sein Leben bislang als unabhängig und selbstbestimmt erlebt hat, empfindet es als tiefe Kränkung, Hilfe zu benötigen. Es fühlt sich an, als müsse man die Kontrolle über das eigene Schicksal abgeben. Diese innere Zerrissenheit kann lähmen. Selbstwertgefühl und emotionale Belastung stehen hier in einem engen Wechselspiel. Menschen, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten, erleben häufig eine regelrechte Identitätskrise: Sie zweifeln nicht nur an ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, sondern hinterfragen auch ihren Wert als Mensch. Die soziale Rolle, die sie sich aufgebaut haben – sei es als Familienernährer, Arbeitnehmer oder unabhängige Persönlichkeit – scheint plötzlich ins Wanken zu geraten. Dieses Erleben ist nicht nur unangenehm, sondern für viele existenziell bedrohlich. Wer sich in einer solchen Krise befindet, steht oft vor einer emotionalen Zerreißprobe. Auf der einen Seite die Notwendigkeit, Unterstützung anzunehmen, auf der anderen die Angst, dadurch abgewertet oder ausgegrenzt zu werden. Dieses Dilemma führt nicht selten dazu, dass Betroffene lieber weiterkämpfen, als sich Hilfe zu suchen – auch wenn das ihre Situation verschlimmert. Stell dir vor, du stehst an einem Abgrund. Auf der einen Seite das Bekannte – der Stolz auf deine eigene Kraft, auf der anderen Seite der Abgrund der finanziellen Not. Sozialleistungen wären die Brücke, die dich sicher hinüberführt. Doch die Scham fühlt sich an wie ein starker Wind, der dich zurückzudrängen versucht. Dieses Bild verdeutlicht, wie emotional belastend der Prozess sein kann. Dazu gesellt sich häufig eine Überforderung mit der Bürokratie. Anträge ausfüllen, Belege sammeln, Fristen einhalten – das alles kostet Kraft und Zeit. Gerade Menschen, die sich ohnehin in einer belastenden Situation befinden, schrecken vor diesem Aufwand oft zurück. Die Angst vor Fehlern und Ablehnung verstärkt die Zurückhaltung zusätzlich. Hier kann frühzeitige Beratungshilfe einen entscheidenden Unterschied machen: Professionelle Beratung unterstützt Betroffene dabei, den Prozess Schritt für Schritt zu verstehen und zu bewältigen, nimmt Ängste und entlastet bei der Organisation der nötigen Unterlagen. So wird die Brücke über den Abgrund nicht nur sichtbar, sondern auch gangbar.Gesellschaftliche Vorurteile und Medien

Die Medien spielen bei der Stigmatisierung von Sozialleistungsempfängern eine maßgebliche Rolle. Schlagzeilen, die vor allem „Sozialmissbrauch“ oder „faulen Leistungsbeziehern“ Aufmerksamkeit schenken, prägen das öffentliche Bild nachhaltig. Dabei wird häufig vergessen, wie viele Menschen wirklich auf Unterstützung angewiesen sind – etwa Alleinerziehende, Menschen mit Behinderungen oder ältere Arbeitnehmer, die ihren Job verloren haben. Dieses verzerrte Bild führt dazu, dass viele Bedürftige ihre Lage verschweigen und sich isolieren. Dabei sind die Gründe für die Inanspruchnahme vielfältig und oft komplex. Sozialleistungen sind selten das Ergebnis von Faulheit, sondern von Schicksalsschlägen, Krankheiten oder wirtschaftlichen Krisen.Zugang zu Sozialleistungen erleichtern

Damit Menschen den Schritt zur Antragstellung wagen, braucht es mehr als nur finanzielle Mittel. Es geht darum, Barrieren abzubauen – psychische, soziale und bürokratische. Solange das bedingungslose Grundeinkommen Utopie ist, ist es umso wichtiger, den Zugang zu Sozialleistungen möglichst unkompliziert und niedrigschwellig zu gestalten.- Enttabuisierung durch offene Gespräche: Ein ehrlicher und offener Umgang mit dem Thema Sozialleistungen kann helfen, die Scham zu reduzieren. Viele Menschen, die wegen Schulden oder anderer finanzieller Belastungen Unterstützung benötigen, fühlen sich stigmatisiert. Wenn wir in der Gesellschaft normalisieren, dass Unterstützung in schwierigen Zeiten zum Leben gehört, fällt es Betroffenen leichter, ihre Situation anzuerkennen. Öffentlichkeitskampagnen, die positive Geschichten erzählen, können hier eine große Wirkung entfalten.

- Niedrigschwellige Beratungsangebote schaffen: Vertrauliche, persönliche Beratung vor Ort oder online kann Ängste nehmen. Menschen brauchen Ansprechpartner, die ohne Vorurteile zuhören und individuell helfen – ob bei der Antragstellung oder bei Fragen zu den Rechten. Digitale Tools, die den Prozess vereinfachen und Schritt für Schritt begleiten, sind eine weitere wichtige Unterstützung.

- Bürokratie abbauen und Prozesse vereinfachen: Je einfacher und verständlicher der Antrag, desto eher trauen sich Menschen, ihn auszufüllen. Klare Sprache, weniger Formularwüsten und mehr Service sind entscheidend. Manchmal können sogar Automatismen helfen, zum Beispiel wenn Zuständigkeiten zusammengeführt oder Anträge automatisch vorbereitet werden.

- Positive Vorbilder und Erfahrungsberichte verbreiten: Geschichten von Menschen, die erfolgreich Unterstützung genutzt haben, vermitteln Hoffnung und Vertrauen. Sie zeigen: Hilfe anzunehmen ist kein Makel, sondern ein wichtiger Schritt zur Stabilität und zum Neubeginn.

Hier tritt das Elterngeld auf den Plan – als politisches Versprechen, dass Familie und Beruf vereinbar sind. Es soll Müttern wie Vätern ermöglichen, sich ohne existenzielle Sorgen um ihr Kind zu kümmern. Vor allem aber soll es die Gleichstellung fördern – im Erwerbsleben wie in der Fürsorgearbeit. Doch hält es dieses Versprechen auch ein?

Rollenbilder, die sich hartnäckig halten

Die Statistik erzählt eine andere Geschichte. Trotz moderner Väterbilder und lauter Gleichstellungspolitik bleibt der Großteil der Betreuungsarbeit an den Müttern hängen. Laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung aus dem Jahr 2023 nehmen über 70 % der Väter nur die gesetzlich vorgesehenen zwei Partnermonate. Wirklich gleich verteilt ist das nicht – vielmehr wirkt es, als würde das klassische Familienmodell in neuem Gewand fortgeschrieben. Mütter hingegen bleiben im Schnitt fast ein Jahr zu Hause – oft auch länger. Für viele von ihnen ist der berufliche Wiedereinstieg danach eine Herausforderung: reduzierte Stunden, stagnierende Karrieren, weniger Anerkennung. Nicht selten wird aus der „kurzen Pause“ ein dauerhafter Karriereknick. Und das, obwohl sie oft besser ausgebildet sind als ihre männlichen Kollegen. Diese ungleiche Verteilung ist kein Zufall, sondern spiegelt tief verankerte gesellschaftliche Vorstellungen wider. Der Mann als Hauptverdiener, die Frau als emotionale Ankerfigur – diese Bilder sind so alt wie sie wirkmächtig sind. Das Elterngeld, so gut es gemeint ist, schreibt sie teilweise fort. Denn es überlässt es den Paaren selbst, wie sie sich organisieren – und die entscheiden sich häufig auf Basis von Einkommensunterschieden und äußeren Erwartungen. Wichtige Sozialleistungen für Eltern wie das Elterngeld oder der Partnerschaftsbonus könnten eigentlich helfen, Gleichstellung zu fördern – doch solange sie in einem Umfeld wirksamer Rollenbilder greifen, bleiben sie oft nur symbolisch. Gleichstellung wird so zur individuellen Option statt zur strukturellen Wirklichkeit.Problem der Verteilungswirkung

Auf den ersten Blick wirkt die Regelung plausibel. Wer mehr verdient, bekommt mehr Elterngeld. Doch in der Praxis führt genau das zu einer paradoxen Situation. Der Anspruch auf 65 % des vorherigen Nettoeinkommens bedeutet für gutverdienende Väter oft eine fünfstellige Summe über mehrere Monate. Und trotzdem verzichten viele auf eine längere Elternzeit – aus Sorge vor dem Karriereknick oder weil sie im Unternehmen unentbehrlich erscheinen möchten. Bei Müttern sieht es anders aus: Besonders in niedrigeren Einkommensgruppen fällt das Elterngeld bescheiden aus – der Mindestbetrag liegt bei gerade einmal 300 Euro pro Monat, was sich bei steigenden Lebenshaltungskosten kaum als tragfähiges Einkommen bezeichnen lässt. Die Folge: Viele Frauen fühlen sich gezwungen, deutlich länger als zwölf Monate zu Hause zu bleiben, weil sich der berufliche Wiedereinstieg wirtschaftlich schlicht nicht lohnt – oder weil sie keine passende Kinderbetreuung finden. Diese Dynamik trifft insbesondere alleinerziehende Mütter hart, die nicht nur auf das Elterngeld angewiesen sind, sondern gleichzeitig unter hohem gesellschaftlichem Druck stehen. Das Elterngeld wird damit – obwohl ursprünglich als gerechtes Modell gedacht – zu einem Instrument, das soziale Ungleichheit zementiert. Statt Teilhabe zu ermöglichen, verstärkt es in bestimmten Fällen die Abhängigkeit vom Partner oder dem Staat. Zwar existieren mit dem Kindergeld und dem Kinderzuschlag zusätzliche familienpolitische Leistungen, die soziale Härten abfedern sollen. Doch gerade beim Kindergeld wird die ungleiche Verteilungswirkung deutlich. Es wird unabhängig vom Einkommen gezahlt, was zunächst fair erscheint. In der Realität aber profitieren einkommensstarke Haushalte oft stärker, da das Kindergeld bei ihnen nicht mit anderen Leistungen verrechnet wird – im Gegensatz zu Familien mit geringem Einkommen, bei denen es häufig vollständig auf Transferleistungen wie Bürgergeld angerechnet wird. Somit kann auch das Kindergeld seine ausgleichende Wirkung nicht vollständig entfalten und trägt nur bedingt zur echten Chancengleichheit bei.Reformbedarf – was sich ändern muss

Will man Gleichstellung ernsthaft fördern, reicht es nicht, an Appellen zu Eltern zu glauben. Es braucht einen mutigen strukturellen Wandel – und dieser beginnt bei der Weiterentwicklung des Elterngeldes. Denn ein Modell, das vor allem symbolisch für moderne Familien steht, muss auch faktisch Gleichstellung ermöglichen. Drei konkrete Reformvorschläge, die das Elterngeld gerechter machen könnten:- Deutlich mehr Partnermonate: Statt zwei sollten mindestens sechs Monate exklusiv für jeden Elternteil reserviert sein – mit Verlust bei Nichtinanspruchnahme. So ließe sich das Modell der „geteilten Verantwortung“ glaubhaft stärken.

- Partnerschaftsbonus mit spürbarer Wirkung: Derzeitige Anreize wie der Partnerschaftsbonus werden selten genutzt – sie sind zu kompliziert und finanziell wenig reizvoll. Ein echter Bonus – etwa eine Erhöhung des Elterngeldsatzes auf 80 %, wenn beide Eltern mindestens sechs Monate Elternzeit nehmen – könnte echte Impulse setzen.

- Stärkung des Mindestelterngeldes: Eine Erhöhung auf mindestens 500 Euro monatlich, gekoppelt an eine automatische Anpassung an die Inflation, würde vor allem einkommensschwächeren Familien mehr Sicherheit geben und verhindern, dass Kinderarmut gleich nach der Geburt beginnt.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Doch Gesetze allein reichen nicht. Denn in der Realität treffen gut gemeinte Reformen oft auf hartnäckige Strukturen in der Arbeitswelt. Viele Väter würden gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen – aber trauen sich schlicht nicht. Die Angst, als „nicht voll belastbar“ zu gelten oder den Anschluss an Beförderungen zu verlieren, ist groß. Der Familienmonitor 2023 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zeigt deutlich: 41 % der Väter würden gerne länger Elternzeit nehmen, verzichten jedoch aus beruflichen Gründen darauf. Während manche Unternehmen gezielt mit familienfreundlichen Modellen werben, sieht der Alltag vieler Beschäftigter anders aus. Flexible Arbeitszeitmodelle, echte Rückkehrrechte auf gleichwertige Stellen, eine Unternehmenskultur, in der Elternzeit kein Makel ist – all das existiert meist nur auf dem Papier oder in den Hochglanzbroschüren der Personalabteilung. Gleichzeitig erleben viele Mütter, dass ihnen nach der Elternzeit „vorsorglich“ weniger Verantwortung übertragen wird. Die vermeintliche Fürsorge entpuppt sich als strukturelle Diskriminierung. Dies trägt auch dazu bei, dass viele Menschen trotz harter Arbeit am Ende arm trotz Arbeit bleiben – denn fehlende Anerkennung und begrenzte Aufstiegschancen wirken sich langfristig auf Einkommen und soziale Sicherheit aus. Was es braucht, ist ein Umdenken – weg vom Ideal des permanent verfügbaren Arbeitnehmers hin zu einer Kultur, die Familienzeit nicht als Lücke, sondern als Ressource begreift.Gesellschaftlicher Wandel beginnt in der Familie

Es wäre zu einfach, die Verantwortung nur den Familien selbst zuzuschieben. Natürlich sind individuelle Entscheidungen Teil der Gleichstellungsfrage. Doch sie entstehen nie im luftleeren Raum. Sie sind eingebettet in ökonomische Zwänge, soziale Normen, kulturelle Leitbilder und politische Rahmenbedingungen. Wenn wir wirklich eine Gesellschaft wollen, in der Elternschaft nicht zur Einbahnstraße für Frauen wird, dann müssen wir umdenken – konsequent, ehrlich und mutig. Dazu gehört auch, das Elterngeld nicht länger als sozialpolitisches Feigenblatt zu behandeln, sondern als aktives Werkzeug für gesellschaftlichen Fortschritt. Was wäre, wenn wir Elternzeit als das sehen würden, was sie ist: eine Investition in die Zukunft – nicht nur in die Kinder, sondern auch in die Gleichstellung? Was wäre, wenn Väter selbstverständlich monatelang aussetzen könnten – ohne Stirnrunzeln, ohne Karriereeinbußen? Was wäre, wenn wir Familien endlich nicht mehr als Privatangelegenheit, sondern als gesamtgesellschaftliche Verantwortung begreifen?Elterngeld braucht ein Update

Das Elterngeld hat viel bewegt – aber auch viel offengelassen. Es ist ein Werkzeug, das bisher oft zu zaghaft genutzt wurde. In Zeiten, in denen Gleichstellung nicht nur ein politisches Ziel, sondern ein Maßstab für Fortschritt ist, braucht es mehr als symbolische Politik. Es braucht Strukturen, die echte Wahlfreiheit ermöglichen – für Mütter, für Väter, für alle, die Familie leben wollen. Dazu könnten auch neue Ansätze gehören, etwa ein bedingungsloses Grundeinkommen, das Care-Arbeit finanziell absichert und Spielräume jenseits klassischer Erwerbsmodelle eröffnet. Und vielleicht auch eine neue Vision: eine, in der Care-Arbeit nicht als Opfer, sondern als Stärke gesehen wird. In der beide Elternteile selbstverständlich Verantwortung tragen – nicht nur emotional, sondern auch ökonomisch. Es ist Zeit, das Versprechen des Elterngelds neu zu denken – als Katalysator für Veränderung, nicht als bequeme Beruhigungspille.Was für die Mehrheit selbstverständlich ist – eine Meldeadresse, ein Bankkonto, ein gültiger Ausweis – stellt für wohnungslose Menschen oft ein kaum überwindbares Hindernis dar. Wer keine Adresse hat, gilt im Verwaltungssystem häufig als „nicht zustellbar“ und kann wichtige Leistungen wie Bürgergeld, Krankenversicherung oder Wohngeld kaum oder gar nicht beantragen. Termine beim Jobcenter oder beim Amt scheitern am fehlenden Internetzugang oder schlicht daran, dass Prioritäten im Überlebensalltag anders gesetzt werden müssen. Zwischen Anspruch und Realität klafft eine Lücke, die nicht selten zur Falle wird – mit gravierenden Folgen für die Betroffenen. Warum gelingt es vielen nicht, ins Hilfesystem zu finden? Welche Unterstützung funktioniert – und wo versagt der Staat? Eine Spurensuche zwischen Formularen, Fristen und fehlender Fürsorge.

Unsichtbar im System

Das deutsche Sozialhilfesystem basiert auf Strukturen – und auf Nachweisen. Ohne Meldeadresse kein Antrag, ohne Antrag keine Leistung. Die Vorstellung, dass jeder Mensch in Deutschland Anspruch auf Bürgergeld etc. habe, greift hier zu kurz. Wer keine Wohnung hat, verschwindet aus dem Raster der Verwaltung. Kein Name in einem Melderegister, kein Konto für Überweisungen, keine Telefonnummer für Rückfragen – das System erkennt ihn schlichtweg nicht. In einigen Städten, darunter Berlin, Köln oder München, existieren mittlerweile sogenannte Meldestellen für Wohnungslose, wo man eine Ersatzadresse einrichten kann. Die Stadtmission, Diakonien und soziale Träger übernehmen in solchen Fällen oft auch die Postverwaltung. Sie eröffnen einen kleinen Kanal zwischen Straße und Amt – aber es bleibt ein schmaler Grat. Wer nicht regelmäßig vorbeikommt, um Briefe abzuholen, verpasst Fristen. Wer nicht auf Anhieb versteht, was gefordert ist, gibt schnell auf. Es ist eine Teilnahme unter Vorbehalt.Formularflut statt Fürsorge

Ein Blick auf die Realität der Sozialhilfeanträge offenbart ein System, das auf Ordnung, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle ausgerichtet ist – nicht auf Flexibilität, Lebensrealität oder Empathie. Der Antrag auf Bürgergeld umfasst zahlreiche Dokumente: Identitätsnachweise, Kontoauszüge, Erklärungen zur Wohnsituation, Einkommensnachweise. Doch wie soll ein Mensch, der unter Brücken schläft, Kontoauszüge vorlegen? Wie ein Arbeitslosengeldantrag stellen, wenn man nicht einmal weiß, wo man morgen schläft? Hinzu kommt: Viele Behörden setzen inzwischen auf digitale Kommunikation. Was für manche ein praktischer Fortschritt ist, wirkt für andere wie eine verschlossene Tür. Wer kein Smartphone besitzt, kein Datenvolumen, kein Internetzugang in der Notunterkunft – bleibt ausgeschlossen. E-Government, so scheint es, ist für Menschen mit Papierproblemen gebaut – nicht für jene, die Papier nicht einmal mehr besitzen. Dass diese systemischen Hürden keine Einzelfälle sind, belegt auch eine repräsentative Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik aus dem Jahr 2022, die im Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe erstellt wurde. Demnach gaben über 70 % der befragten Fachkräfte aus der Wohnungslosenhilfe an, dass bürokratische Anforderungen wie das Vorlegen von Dokumenten oder das Einhalten von Fristen die größte Hürde für wohnungslose Menschen beim Zugang zu Sozialleistungen darstellen. Besonders häufig genannt wurden Probleme bei der Beantragung von Bürgergeld, der medizinischen Versorgung und dem Zugang zu Wohnraum. Die Studie kommt zu dem ernüchternden Fazit: „Das bestehende Hilfesystem ist in weiten Teilen nicht auf die Lebenswirklichkeit wohnungsloser Menschen eingestellt.“ Diese Erkenntnis offenbart eine bittere Wahrheit: Nicht mangelnde Hilfsbereitschaft ist das Problem, sondern eine Struktur, die Betroffene immer wieder durch Raster fallen lässt, weil sie nicht in ein Formular passen.Wenn das System versagt

In dieser Gemengelage aus Unsicherheit, Überforderung und institutioneller Kälte übernehmen Sozial- und Beratungsstellen oft die Rolle, die eigentlich dem Staat zukommen müsste: die des Lotsen. Hier arbeiten Menschen, die nicht auf Aktenzeichen schauen, sondern auf Gesichter. Die zuhören, erklären, begleiten. Ein Beispiel: Die Berliner Stadtmission bietet nicht nur Notunterkünfte, sondern auch Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen, beim Eröffnen eines Kontos oder dem Kontakt zu Behörden. Besonders wichtig ist dabei die Beratung von Menschen, die einen Anspruch auf Wohnung statt Obdachlosenunterkunft geltend machen wollen – also das Recht auf eine angemessene Wohnform, statt in einer Notunterkunft untergebracht zu werden. Die Sozialarbeiter dort berichten von dramatischen Fällen: Menschen, die monatelang ohne Krankenversicherung lebten, die trotz Anspruch auf Bürgergeld leer ausgingen, weil ein einziges Formular fehlte. Einmal pro Woche kommt auch Rechtsanwältin Miriam K. in die Einrichtung, um eine kostenlose Sozialberatung anzubieten. „Was viele vergessen: Selbst wer alles richtig macht, kann am System scheitern“, sagt sie. „Es gibt Fälle, in denen Leistungen bewusst verzögert werden. Oder Sachbearbeiter, die wohnungslose Menschen stigmatisieren. Unsere Arbeit besteht oft darin, überhaupt erst Gehör zu verschaffen.“Typische Hürden für Obdachlose

Ein genauer Blick auf die strukturellen Probleme zeigt, wie vielschichtig und miteinander verflochten die Herausforderungen sind:- Fehlende Erreichbarkeit: Keine Postadresse = keine Kommunikation. Ohne festen Ort können Termine nicht wahrgenommen und Fristen nicht eingehalten werden.

- Digitale Exklusion: E-Mail-Verkehr, digitale Terminvergabe, Online-Formulare – ohne Technik und Internetzugang sind viele Angebote nicht zugänglich.

- Psychosoziale Belastung: Viele Obdachlose leiden an Depressionen, Angststörungen oder Suchterkrankungen – bürokratische Anforderungen werden zur Überforderung.

- Stigmatisierung und Diskriminierung: Wer obdachlos ist, gilt oft als selbst schuld. Diese Haltung spiegelt sich nicht selten auch im Verhalten von Behörden wider. Die Stigmatisierung bei Sozialhilfeempfängern und Obdachlosen führt häufig dazu, dass Betroffene sozial ausgegrenzt werden.

- Juristische Unwissenheit: Ohne rechtliche Unterstützung wissen viele nicht, dass sie Ansprüche haben – geschweige denn, wie sie diese durchsetzen können.

Politik und Gesellschaft

In Sonntagsreden wird oft betont, wie wichtig soziale Teilhabe sei. Wie sehr man gegen Armut vorgehen wolle. Doch der politische Alltag sieht anders aus: Vielerorts fehlt es an Wohnraum, an Personal in den Behörden, an klaren Zuständigkeiten. Zuständigkeiten werden hin- und hergeschoben wie heiße Kartoffeln. Zwischen Jobcenter, Sozialamt, Wohnungsamt, Bezirksverwaltung und Wohlfahrtsorganisationen verläuft ein kleinteiliges Netzwerk, das für viele Betroffene wie ein Labyrinth wirkt – ohne Plan, ohne Ariadnefaden. Auch zivilgesellschaftliches Engagement stößt an Grenzen. Ehrenamtliche brennen aus, Projekte kämpfen um Fördergelder, Hilfsangebote sind nicht flächendeckend verfügbar. Die Verknüpfung zwischen Sozialarbeit und politischer Verantwortung bleibt oft schwach. „Wir flicken Lücken, die gar nicht erst da sein dürften“, sagt eine Mitarbeiterin der Caritas, die anonym bleiben möchte. Dabei gäbe es Lösungen. Housing First etwa – ein Konzept, bei dem wohnungslose Menschen ohne Vorbedingungen ein festes Zuhause erhalten – funktioniert in Finnland bereits seit Jahren. Der Wohnraum wird dort nicht als Belohnung am Ende einer erfolgreichen „Resozialisierung“ vergeben, sondern als Grundlage für einen Neuanfang. Und der Erfolg gibt dem Modell recht: Die Zahl der Obdachlosen ist dort dramatisch gesunken. Warum also nicht auch hier?Hoffnung zwischen Pflastersteinen

Thomas steht auf, zieht seine Mütze tiefer ins Gesicht. „Ich hab morgen einen Termin bei einer Beratungsstelle“, sagt er und lächelt zaghaft. „Mal sehen, ob diesmal was geht.“ Es klingt nicht wie Euphorie – eher wie ein vorsichtiger Schritt in eine Richtung, die er sich selbst fast nicht mehr zutraut. Aber es ist ein Anfang. Denn hinter jeder Akte steckt ein Leben. Hinter jeder Zahl ein Mensch. Und vielleicht beginnt soziale Gerechtigkeit genau dort: mit dem Willen, hinzuschauen, statt wegzusehen. Mit einem System, das Menschen nicht erst wertschätzt, wenn sie „funktionieren“, sondern weil sie da sind. Der Weg von der Straße ins System ist kein Spaziergang. Schulden, Ängste und bürokratische Hürden machen ihn steinig. Aber er ist möglich – wenn wir bereit sind, die Hindernisse nicht als gegeben hinzunehmen, sondern als Aufforderung, sie zu beseitigen.Die „Rente mit 63“ wurde 2014 eingeführt und richtete sich an Menschen, die 45 Beitragsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung nachweisen können. Was auf den ersten Blick wie ein Akt der sozialen Gerechtigkeit erscheint, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Modell mit Schattenseiten. Während langjährig Beschäftigte in gut bezahlten Vollzeitjobs den frühen Ruhestand genießen können, bleibt diese Tür für viele verschlossen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen gearbeitet haben.

Ein Privileg für wenige

Gerade Frauen, die oft durch Kindererziehungszeiten und Teilzeitarbeit weniger Rentenpunkte gesammelt haben, schauen hier oft in die Röhre. Zwar werden Kindererziehungszeiten mittlerweile besser angerechnet, doch reichen diese meist nicht aus, um die 45 Jahre zu erreichen. Und wer aufgrund von Krankheit oder Arbeitslosigkeit Lücken in seiner Erwerbsbiografie hat, verpasst das Ziel oft knapp. Für diese Menschen bleibt der Gang in die Rente vor 67 mit hohen Abschlägen verbunden – oder der Gang zum Jobcenter, um Grundsicherung im Alter zu beantragen. Ein Beispiel aus dem Alltag: Während der Maschinenbaumeister nach 45 Jahren stolz in den Ruhestand geht, muss die alleinerziehende Verkäuferin, die mit Kindergeld und später Wohngeld über die Runden gekommen ist, bis 67 weiterarbeiten – oder sich mit einer kleinen Rente und ergänzender Grundsicherung abfinden. Hier zeigt sich, wie wichtig frühzeitige und gezielte Rentenplanung ist: Wer früh beginnt, sich mit seinen Ansprüchen auseinanderzusetzen und mögliche Lücken zu schließen, hat bessere Chancen, im Alter nicht in die Armutsfalle zu geraten. Doch gerade Menschen mit geringen Einkommen fehlt oft die Möglichkeit, privat vorzusorgen – und genau hier entsteht ein Teufelskreis, der soziale Ungleichheiten weiter verschärfen kann.Wer profitiert – und wer bleibt zurück?

Die Gewinner der Rente mit 63 sind klar umrissen – und es lohnt sich, genauer hinzusehen:- Facharbeiter in stabilen Branchen: Menschen, die mit 16 oder 17 ins Berufsleben gestartet sind und bis zur Rente durchgearbeitet haben, meist in Industrie, Handwerk oder bei der Bahn, profitieren. Sie haben oft gut verdient und genügend Rentenpunkte gesammelt.

- Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst: Dank sicherer Arbeitsplätze und stabiler Karrieren erreichen sie mühelos die 45 Jahre. Zudem profitieren sie häufig von einer zusätzlichen Altersversorgung.

- Gutverdiener: Wer gut verdient hat, kann zusätzlich privat vorsorgen, zum Beispiel mit Betriebsrenten oder Riester-Renten. Früh in Rente zu gehen, bedeutet hier nicht zwangsläufig einen finanziellen Einschnitt.

- Geringverdiener und Teilzeitkräfte: Besonders betroffen sind Frauen, die oft wegen Kindererziehung Teilzeit arbeiten mussten. Zwar wird die Erziehungszeit mittlerweile angerechnet, doch meist reichen diese Jahre nicht, um die 45 Jahre zu erfüllen.

- Arbeitslose und gesundheitlich eingeschränkte Personen: Wer arbeitslos war oder wegen Krankheit früher aufgeben musste, verliert oft wertvolle Beitragsjahre und sieht sich einer drohenden Altersarmut

- Selbstständige ohne Pflichtversicherung: Viele Selbstständige zahlen nicht in die gesetzliche Rentenkasse ein. Für sie bleibt die Rente mit 63 unerreichbar – oft bleibt nur die private Vorsorge oder im schlimmsten Fall die Grundsicherung im Alter.

Frage der Finanzierbarkeit

Hier liegt der gesellschaftliche Knackpunkt. Die Rente mit 63 ist kein Gratisgeschenk, sondern muss aus dem umlagefinanzierten Rentensystem bezahlt werden – sprich: aus den Beiträgen der arbeitenden Generation. Doch die Demografie stellt die Solidargemeinschaft vor enorme Herausforderungen. Immer weniger junge Menschen müssen für immer mehr ältere aufkommen. Heute kommen etwa 100 Beitragszahler auf 50 Rentner. Im Jahr 2035 könnte sich dieses Verhältnis deutlich verschärfen. Stellen wir uns die Rentenkasse als riesiges Fass vor. Jahrzehntelang haben die Babyboomer-Generationen dieses Fass gefüllt. Nun zapfen sie es an – früher und länger als gedacht. Währenddessen rinnen von unten neue Lasten hinein: Kindergrundsicherung, steigende Pflegekosten, Wohngeld für Rentner mit kleinen Einkommen. Es wird immer schwerer, den Pegel stabil zu halten. Ökonomen schlagen deshalb Alarm. Ohne Reformen drohen steigende Rentenbeiträge oder sinkende Rentenniveaus. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der junge Familien bereits über hohe Kita-Kosten, steigende Mieten und den Wegfall des Baukindergeldes stöhnen. Vor allem die steigenden Mieten in Großstädten sind besorgniserregend. Schon jetzt sind viele auf Zuschüsse aufgrund hoher Mieten angewiesen.Gesellschaftliche Folgen der Rente mit 63

Gesellschaftlich hat die Rente mit 63 eine ambivalente Wirkung. Einerseits ist es ein starkes Zeichen: Wer sein Leben lang gearbeitet hat, darf sich auf einen würdevollen Ruhestand freuen. Die Anerkennung von Lebensleistung stärkt das Vertrauen in den Sozialstaat und vermittelt das Gefühl, dass Leistung zählt. Andererseits erzeugt die Rente mit 63 aber auch sozialen Sprengstoff. Warum darf der Metallfacharbeiter mit 63 in Rente, während die Krankenschwester mit gebrochenem Rücken bis 67 durchhalten muss? Warum darf der Familienvater aus der Autoindustrie schon früher den Grill anschmeißen, während die alleinerziehende Mutter weiterhin jede Woche das Wohngeld neu beantragen muss, um ihre Miete zu bezahlen? Hinzu kommt: 63-Jährige sind heute oft fitter und engagierter als je zuvor. Viele wollen sich weiter einbringen – sei es im Ehrenamt, in Vereinen oder sogar mit einem Minijob, um die Rente aufzubessern. Hier könnten flexible Modelle helfen, einen sanften Übergang in den Ruhestand zu schaffen, statt Menschen abrupt aus dem Berufsleben zu reißen.Reformideen der Rente und Perspektiven

Die Diskussion über die Zukunft der Rente mit 63 ist in vollem Gange – und es gibt eine Reihe von Ansätzen, die helfen könnten, das System gerechter und nachhaltiger zu machen:- Flexibles Renteneintrittsalter: Je nach Belastung des Berufs (z. B. körperlich harte Arbeit vs. Bürotätigkeit) könnte das Eintrittsalter variieren.

- Bessere Anerkennung von Erziehungs- und Pflegezeiten: Wer Angehörige gepflegt oder Kinder großgezogen hat, sollte stärker angerechnet bekommen – ein wichtiger Schritt gerade für Frauen.

- Förderung freiwilliger Weiterarbeit: Wer über das reguläre Rentenalter hinaus arbeitet, könnte steuerlich und mit zusätzlichen Rentenpunkten belohnt werden.

- Stärkere Kombination mit Sozialleistungen: Ein Zusammenspiel von Grundrente, Wohngeld, Kindergeld und Rentenleistungen könnte helfen, Altersarmut zu vermeiden und individuelle Lebenslagen besser zu berücksichtigen.